清华大学3天连发3篇Nature及其子刊

FUTURE远见| 2024-06-12

Future|远见

Future|远见future选编

6月5日-7日,清华大学物理系王亚愚研究组、物理系张定、薛其坤团队和生命学院刘念课题组连发3篇Nature及其子刊。

清华大学物理系王亚愚研究组合作揭示镍基超导体中的氧空位及相关电子结构

清华大学物理系王亚愚研究组合作利用扫描透射电子显微镜(STEM)和电子能量损失谱(EELS)技术,揭示了La3Ni2O7-δ单晶中氧原子空位的特征及其对电子结构的影响。相关研究成果于6月5日以「La3Ni2O7-δ中氧空位和自掺杂配体空穴的可视化」(Visualization of oxygen vacancies and self-doped ligand holes in La3Ni2O7-δ) 为题发表在《自然》(Nature)杂志。

清华大学物理系教授王亚愚、中国科学院物理研究所特聘研究员陈震、中山大学物理学院教授王猛和南京大学物理学院教授卢毅为论文共同通讯作者;清华大学物理系2021级博士生董泽昊、中山大学物理学院2020级博士生霍梦五、南京大学物理学院2020级博士生李婕为论文共同第一作者。合作者包括清华大学材料学院教授谷林和博士李鹏程、中山大学副教授孙华蕾和博士生李婧嫄。

该研究开发了新的能量过滤多片层电子叠层衍射成像技术,成功实现了La3Ni2O7-δ中氧原子空位的原子尺度高精度定量表征。电子叠层衍射(MEP)成像技术是近年来电子显微学领域的重要进展,陈震此前主导了该技术的突破,实现了优于20皮米的横向分辨率和纳米级别的纵向分辨率。MEP原理上可以用于确定局域原子空位和掺杂原子的数目,但这种定量测量此前尚未在实验中实现。该研究通过引入电子能量过滤器,过滤掉成像中的非弹性散射电子,极大地提高了重构图像的精度,首次实现了原子尺度氧空位含量的精确测量。

图1 La3Ni2O7-δ中氧空位的实验观测。(a)La3Ni2O7-δ的结构模型。(b)利用MEP观测的La3Ni2O7-δ原子结构投影像。(c)为(b)区域中所有不等价氧原子的相位统计图,δ为由此确定的氧空位含量

La3Ni2O7-δ的晶胞由两层NiO₂面组成,而氧原子占据三个不等价的位置:外部顶点位(位于NiO₂面外侧)、平面位(位于NiO₂面内)、内部顶点位(位于两层NiO₂面之间)(图1a)。值得注意的是,内部顶点氧连接相邻两层NiO₂面,为3dz2电子提供层间耦合和超交换作用,可能是形成高温超导相的一个重要因素。该研究利用MEP直接观测到样品中氧空位的存在(图1b),并发现氧空位主要存在于内部顶点位上,而且样品不同区域的氧含量在纳米尺度出现明显区别(图1b对应样品区域的氧空位含量统计结果见图1c)。

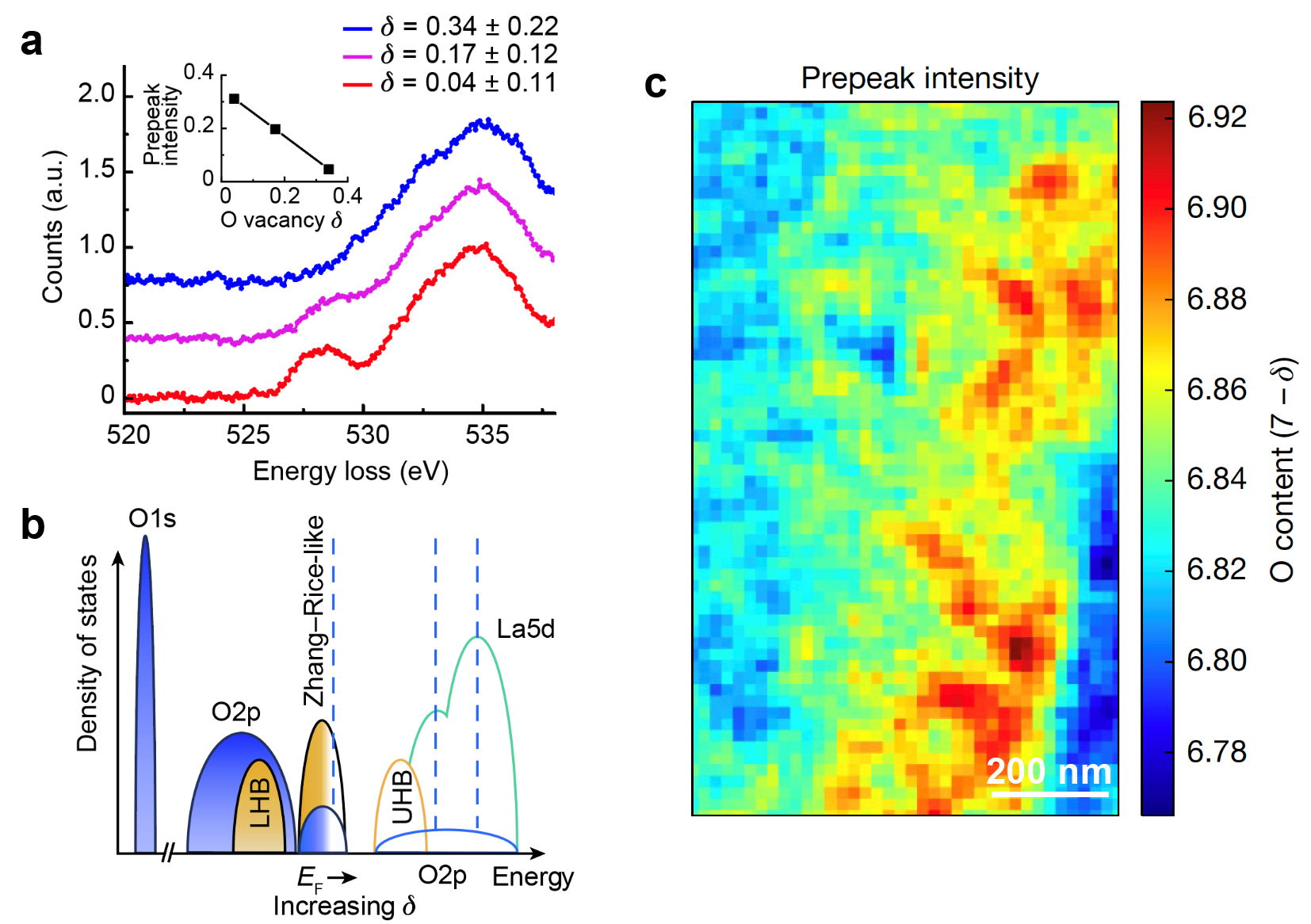

图2 O-K边EELS谱和氧空位的空间分布。(a)样品中氧含量不同区域的平均EELS谱。(b)根据EELS推断的能带结构示意图。(c)利用大面积EELS成像得到的氧含量空间分布图

进一步分析成像区域的EELS谱发现,对应氧原子轨道空穴型电子态的O-K边前置峰强度随着氧空位的增加而逐渐减弱,直至完全消失(图2a)。因此,氧空位诱导的掺杂电子主要占据O-2p轨道的空穴态,而非进入空的Ni-3d轨道。这意味着La3Ni2O7包含强的基态O-2p轨道成分和p-d轨道杂化(图2b),因此在强关联氧化物的分类中处于电荷转移区间,而此前发现的无限层镍基超导体RNiO₂(Tc≈20 K)处于相反的Mott-Hubbard区间。由此表明La3Ni2O7更加接近铜氧化物高温超导体,可能与其较高的超导转变温度密切相关。另一方面,大视场下O-K边前置峰强度的测量进一步证实了该体系氧含量在纳米尺度具有显著不均匀性(图2c),可能是其超导相比例较小的成因。

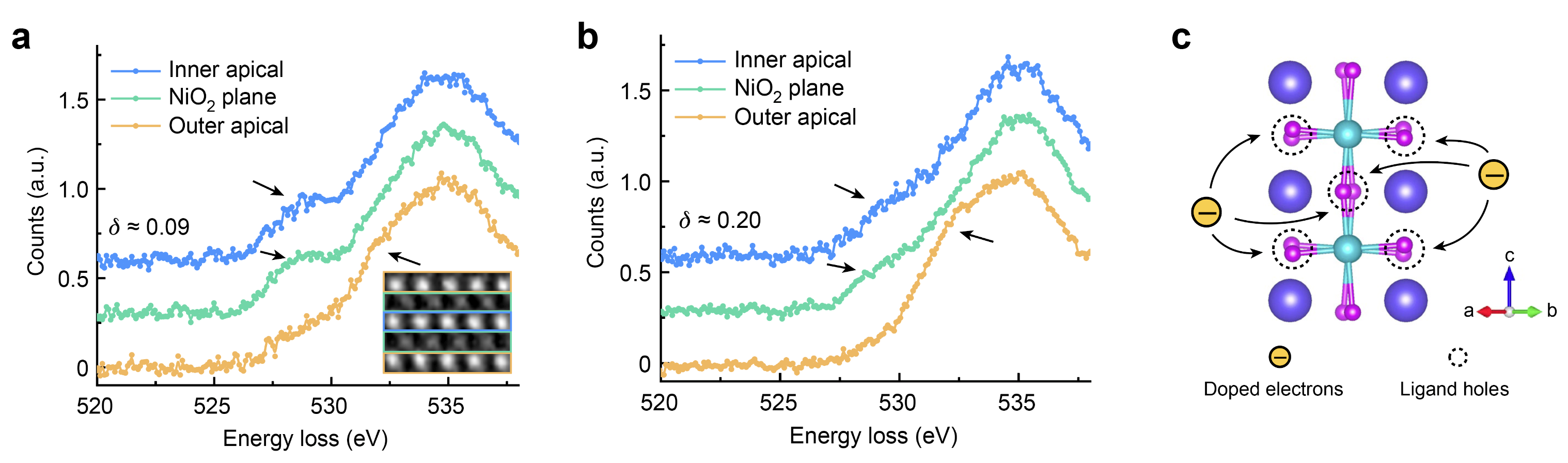

图3 原子分辨EELS谱和O-2p轨道空穴态的分布。(a, b)氧空位含量δ分别为0.09和0.20的区域中,不等价的氧位上测得的EELS谱。(c)O-2p轨道空穴态和掺杂电子分布的示意图

研究进一步利用STEM-EELS的原子级空间分辨率,揭示了不同氧原子位的2p轨道空穴态密度分布。如图3a-b所示,O-K边的前置峰主要存在于内部顶点氧和平面氧上,其强度随着氧空位含量增加同步减弱。因此,氧原子上的空穴态主要存在于面内和内部顶点氧上,而掺杂的电子也等权重地分布在这两个位置上,说明在这两个氧位上存在强p-d轨道杂化和共价性,如图3c所示。这也意味着在与La3Ni2O7相关的有效模型中,有必要考虑来自这两个位置的O-2p轨道的贡献。

研究首次在原子尺度精确测量了氧化物中氧空位的含量,进而将La3Ni2O7-δ中局域氧含量和电子结构直接关联起来,证明体系中存在强p-d轨道杂化和电荷转移机制,为镍基高温超导机理的研究提供了重要的实验依据。同时,研究也发展了一种精确测定原子尺度轻元素含量的技术,为固体材料中普遍存在的原子缺陷提供了一种新的定量表征工具。

研究得到国家自然科学基金委员会科学中心项目、国家重点研发计划、合肥实验室项目、新基石研究员项目等的支持。研究的实验部分使用了清华大学北京电子显微镜中心共享仪器平台的设备。

清华大学物理系张定、薛其坤团队合作在高温超导的磁通研究中取得进展

清华大学物理系张定、薛其坤团队在超薄高温超导铜氧化物中系统研究了磁通涡旋的热激活行为和能斯特效应,发现涡旋对应的熵与超流密度的指数关系。相关研究成果在6月6日以「超薄欠掺杂铋锶钙铜氧超导的涡旋熵和超导涨落」(Vortex entropy and superconducting fluctuations in ultrathin underdoped Bi2Sr2CaCu2O8+xsuperconductor)为题,在线发表于《自然·通讯》(Nature Communications)。

清华大学物理系2018级博士生胡塾绪(已于近日通过博士答辩)为论文第一作者,北京理工大学物理学院副研究员乔佳斌(原清华大学物理系/北京量子信息科学研究院博士后)、清华大学物理系教授薛其坤和副教授张定为论文通讯作者。合作者还包括美国布鲁克海文国家实验室教授顾根大(Genda Gu)。

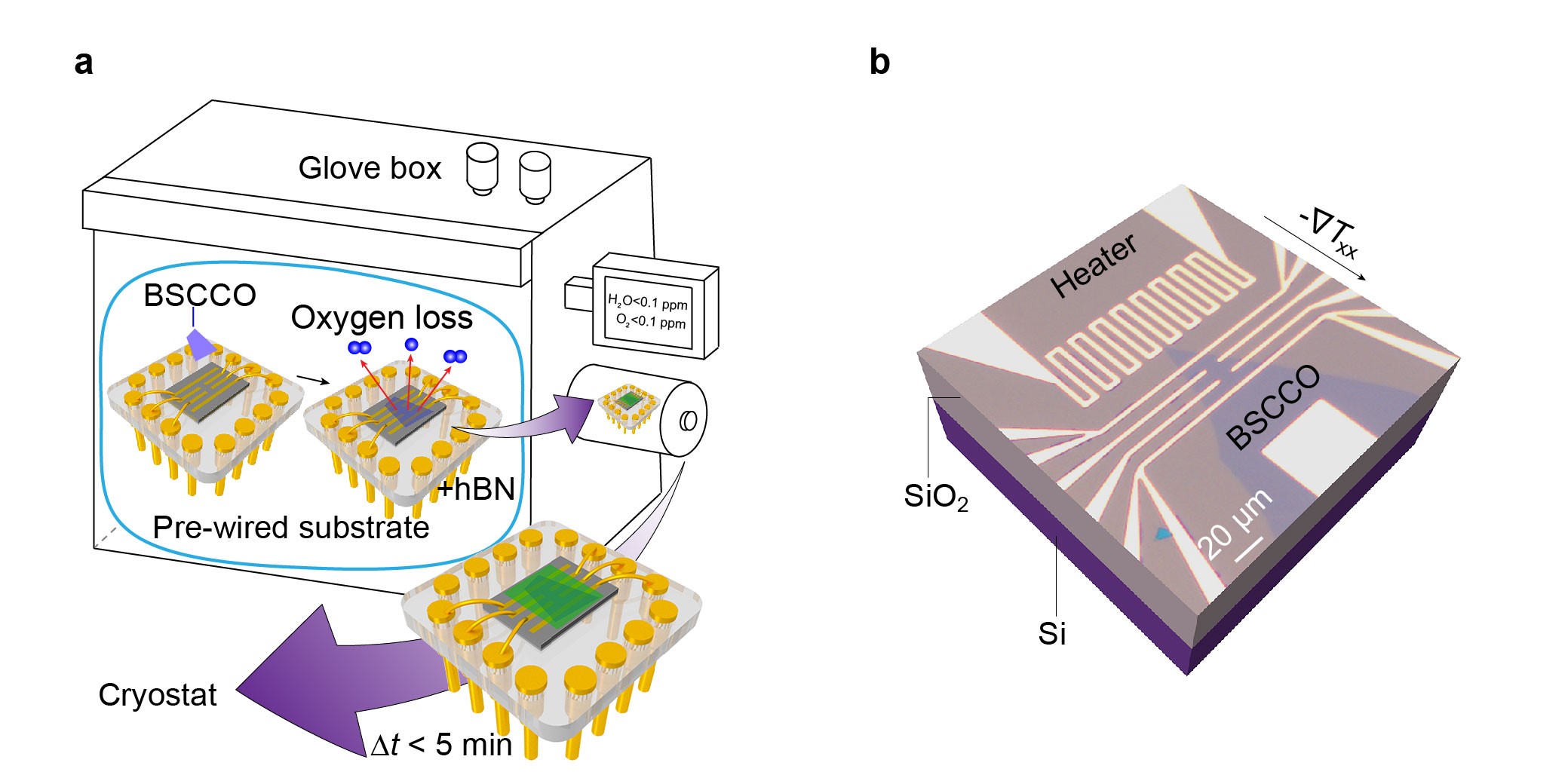

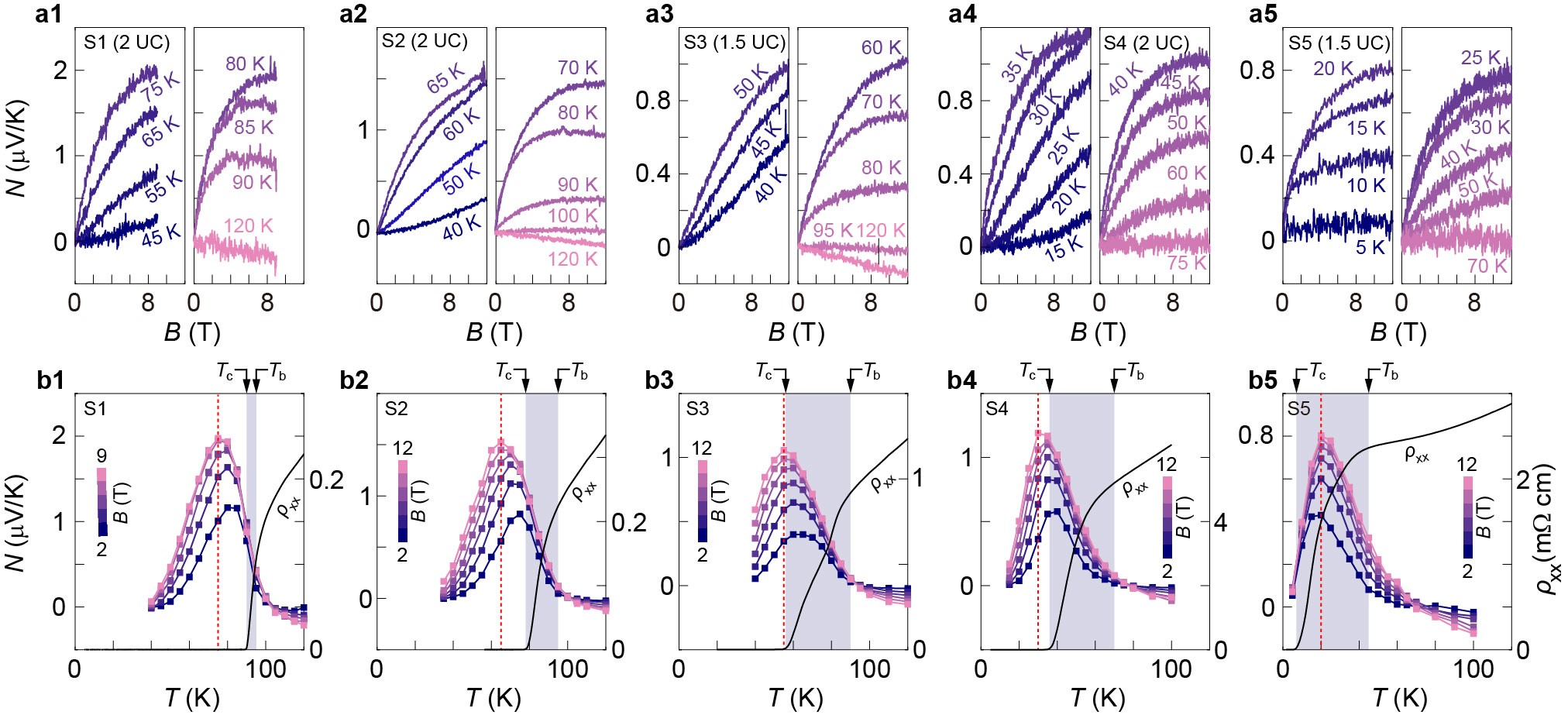

图1 样品制备的流程图和器件细节展示

在最新的研究中,研究团队制备了仅有1.5到2个单元胞厚度的铜氧化物薄膜,其超导转变温度由最佳掺杂(超导转变温度Tc~90 K)一直延伸到了极其欠掺杂的区间(Tc~7 K)。在这些具有高均匀性的样品中,研究团队不仅开展了磁场下电输运测量,还进行了能斯特效应的研究。实验发现,超薄样品的磁通涡旋具有与厚层材料显著不同的热激活行为,反映出维度降低带来的影响。借助这一特性,研究团队定量提取了超流密度这一基本参数,验证了它与超导转变温度间的线性关系。通过系统性的能斯特效应和磁电阻联合测量,研究团队还测定出了磁通涡旋的熵值。实验发现,涡旋熵由最佳掺杂时的2kB(kB为玻尔兹曼常数)减少到了欠掺杂时的0.002kB。这一显著下降过程偏离了当前理论所预期的基本恒定的行为,说明人们对磁通涡旋的理解还不完善。结合超流密度与Tc的线性关系,研究团队提出涡旋熵随超流密度下降而指数衰减,该定量关系为建立起完备的磁通动力学理论提供了重要信息。

图2 实验测量得到的超薄铜氧化物样品中的能斯特信号

研究得到国家科技部、国家自然科学基金委员会、北京理工大学青年教师学术启动计划等的支持。

清华大学生命学院刘念课题组发现LINE-1转录选择性激活远程基因表达

6月7日,清华大学生命学院刘念课题组在《自然·遗传学》(Nature Genetics)上在线发表题为「LINE-1反转录转座子激活远程基因表达」(LINE-1 transcription activates long-rang gene expression)的研究论文。研究提供了第一个关于L1表达调控的全基因组筛选结果,系统性鉴定并验证了L1在长程基因激活中的广泛作用,阐释了L1转录如何促进早期胚胎中ZGA过程的顺利进行,为理解L1在发育和疾病中的生理学功能提供一个新的视角。

清华大学生命科学学院、清华-北大生命科学联合中心副教授刘念为论文通讯作者,清华大学生命科学学院2019级博士生李秀峰、博士后别路垚、CLS项目2016级博士生王洋(已毕业)、博士后洪雅强为论文共同第一作者。研究得到清华大学生命科学学院教授颉伟、孟安明,副教授郗乔然,清华大学医学院教授沈晓骅,清华大学生命科学学院实验动物中心常在、张静的大力帮助。

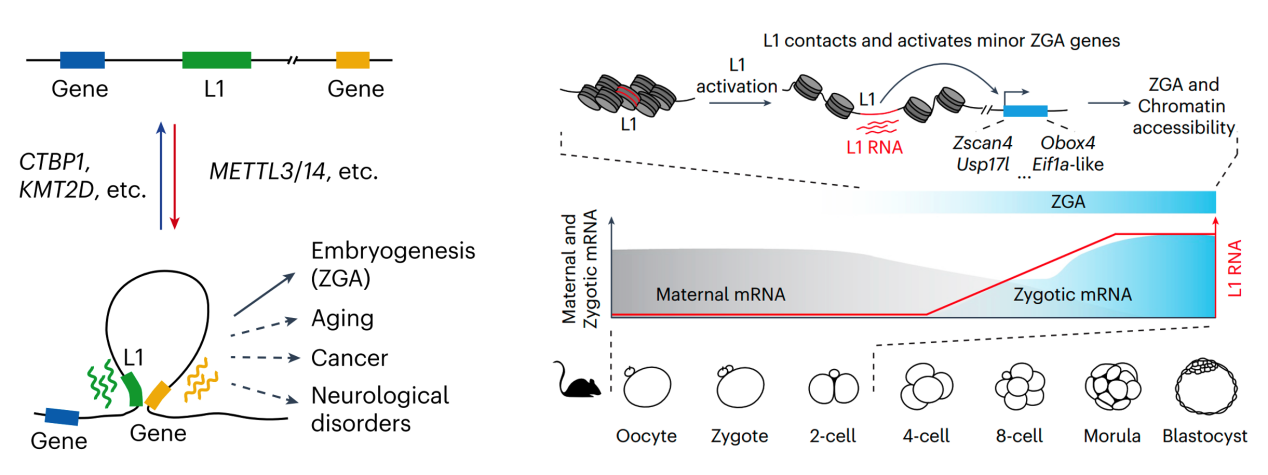

刘念课题组长期从事逆转录转座子调控和功能研究。在之前的工作中,系统鉴定了L1转座过程的调控因子,并发现L1可以作为拓扑结构域边界。进一步研究发现,很多影响L1表达的调控因子与增强子的调控和功能相关(KMT2D, CTBP1, METTL3,METTL14等),这提示L1可能具有增强子活性。通过系统性挖掘全基因组自转录活性调控区测序(STARR-seq)数据,研究者发现L1 5’ 非翻译区(5’ UTR)具有增强子特征,可以通过不依赖其位置或方向的方式激活基因表达。研究者使用CRISPRa/i系统靶向L1 5’ UTR,发现L1可以直接与其远端靶基因物理接触,当L1被激活时,L1与基因的相互作用变得更强;但当L1沉默时,L1与基因的接触则会减弱。

图1 L1的转录水平被功能多样的基因所精密调控,也决定着L1选择性地接触并激活远程基因表达的功能,影响着早期胚胎发育中的ZGA,也可能影响衰老、癌症和神经系统性疾病等(左)。L1转录激活了小鼠早期胚胎发育中的第一波转录行为(minor ZGA)(右)

为了探究L1在ZGA过程中的作用,研究者首先比较了人和恒河猴基因组中L1插入及早期胚胎发育过程中基因的表达变化,发现L1的谱系特异性插入可能增强ZGA基因表达。进一步分析发现,小鼠中L1的5’ UTR上也富集增强子信号。因此,研究者使用CRISPRa/i和L1 ASO在小鼠胚胎干细胞中操纵L1表达,发现L1选择性调控二细胞期特异基因的表达。小鼠胚胎发育过程中的scRNA-seq和Hi-C公共数据表明L1在early 2-cell时期就开始表达,并且直接与minor ZGA基因互作并激活其表达。研究者通过在小鼠胚胎的合子时期注射L1 ASO,发现L1的敲低会损害合子基因组激活并使小鼠胚胎发育阻滞在二至四细胞期。

综上,该研究提供了功能多样的L1表达调控因子,发现并验证了L1 5’ UTR作为增强子在早期胚胎发育阶段以转录依赖的方式直接与ZGA基因互作并激活其表达。由于L1的活跃转座使其仍在人基因组中扩增,因此L1可能在人类基因组中持续增添新的顺式DNA调控元件,进而影响着人类的多种疾病和发育过程。该工作为研究L1的调控网络提供了丰富的资源,揭示了L1表达调控的复杂性和多样性;解释了为什么L1在胚胎发育过程中被激活,为理解L1在基因组中的功能提供了新的视角。

研究得到清华-北大生命科学联合中心、北京生物结构前沿研究中心、国家重点研发计划、国家自然科学基金、清华大学自主科研计划、本源公益基金等的支持。

论文链接:

[1]https://doi.org/10.1038/s41586-024-07482-1

[2]https://www.nature.com/articles/s41467-024-48899-6

[3]https://www.nature.com/articles/s41588-024-01789-5

--清华大学