「墨子号」实验实现相距1200公里两个地面站之间的量子态远程传输

FUTURE远见| 2022-05-06

Future|远见

Future|远见future选编

远距离量子态传输(Quantum state transfer, QST)通常可以利用量子隐形传态来实现,是构建量子通信网络的重要实现途径之一,也是实现多种量子信息处理任务的必要元素。通过远距离量子纠缠分发的辅助,量子态可通过测量然后再重构的方式完成远距离的传输,传输距离在理论上可以是无穷远。但在实现中,量子纠缠分发的距离和品质会受到信道损耗、消相干等因素的影响,如何不断突破传输距离的限制,一直是该领域的重要研究目标之一。

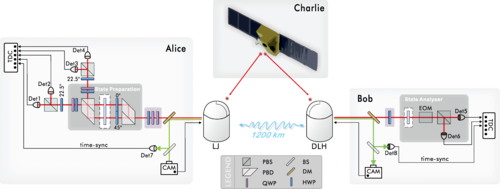

利用星载纠缠源向遥远的两地先进行纠缠分发,再进行量子态的制备与重构,是实现远距离量子态传输的最可能路径之一。然而,由于大气湍流的影响,光子在大气信道中传播后,实现基于量子干涉的量子态测量是非常困难的。在以往的实验中,量子态传输的制备方都是量子纠缠源的拥有者,无法真正意义上由第三方提供纠缠来实现先分发后传态的量子态传输。2016年,随着「墨子号」量子科学实验卫星的成功发射,研究团队首先实现了千公里的双站纠缠分发[Science356, 1140 (2017)],「墨子号平台为量子通信实验提供了宝贵的纠缠分发资源。

千公里量子态传输

为了克服远距离湍流大气传输后的量子光干涉难题,实验团队利用光学一体化粘接技术实现了具有超高稳定性的光干涉仪,无需主动闭环即可长期稳定。利用该技术突破,结合基于双光子路径-偏振混合纠缠态的量子隐形传态方案,在云南丽江站和德令哈地面站之间完成了远程量子态的传输验证。实验中对六种典型的量子态进行了验证,传送保真度均超越了经典极限。千公里的距离为目前地表量子态传输的新纪录。该工作为未来构建全球化的量子信息处理网络奠定了重要基础。

中国科大博士后李波和曹原副研究员是该工作的共同第一作者。该工作得到了中科院、国家自然科学基金委、科技部、安徽省、上海市等的支持。

论文链接:

https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.128.170501

--中国科学技术大学上海研究部

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/wwwroot/www.futureyuanjian.com/wp-content/themes/future/single-news.php on line 41