上海交大金贤敏团队实现基于深度学习的永久寿命光存储零错误读取

FUTURE远见| 2024-06-17

Future|远见

Future|远见future选编

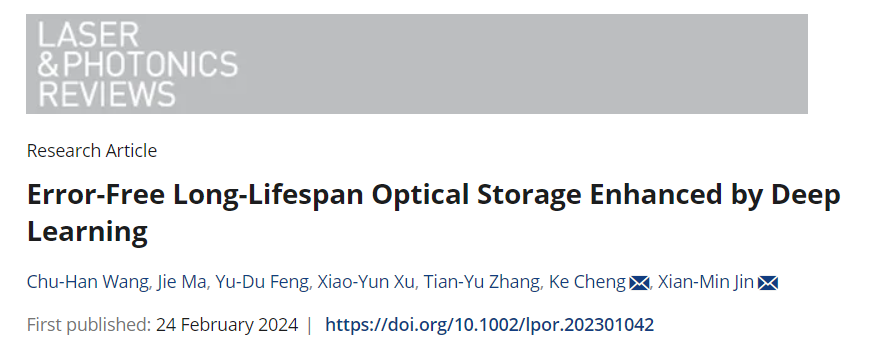

近日,上海交大集成量子信息技术技术研究中心(IQIT)、上海交大无锡光子芯片研究院(CHIPX)共同发布了一项创新性突破成果。上海交大金贤敏团队在光学领域国际著名期刊Laser & Photonics Reviews上以「Error-Free Long-Lifespan Optical Storage Enhanced by Deep Learning」为题发表最新研究成果,引领了光存储领域的最新发展。研究团队提出了一种基于深度学习的全新多维光存储方法,在5位存储数据集上取得了100%读取正确率,并在室温下存储寿命可以达到1.37×10²¹年,为解决大容量、长寿命数据存储提供了新的解决方案。

Laser & Photonics Reviews官网截图

Laser & Photonics Reviews官网截图随着信息时代的迅速发展,全人类正迈入大数据时代。云计算、大数据、物联网以及人工智能等信息技术的高速进步为经济和社会带来了蓬勃发展,同时也导致了数据量的爆炸性增长。传统的磁性、半导体和平面光存储等技术已然逐渐无法满足需求。而光信息存储因其高容量和低能耗等优势而被认为是解决海量数据存储问题的最具前景的方案之一。多维光存储技术以其创新机制实现了数据存储密度的重大突破,并具备长寿命的特点。然而,随着存储密度的增加,读取的错误率也会随之增加。为了应对这一挑战,研究团队提出了一种基于深度学习的全新多维光存储方案,通过利用飞秒激光直写系统,在熔融石英内部形成纳米光栅,利用纳米光栅依赖于激光光强和偏振维度的特性,实现五维光存储数据的零错误读取。该项研究为解决大容量、长寿命数据存储提供了新的解决方案,凸显了其在处理大规模和复杂物理环境中数据存储的巨大潜力。

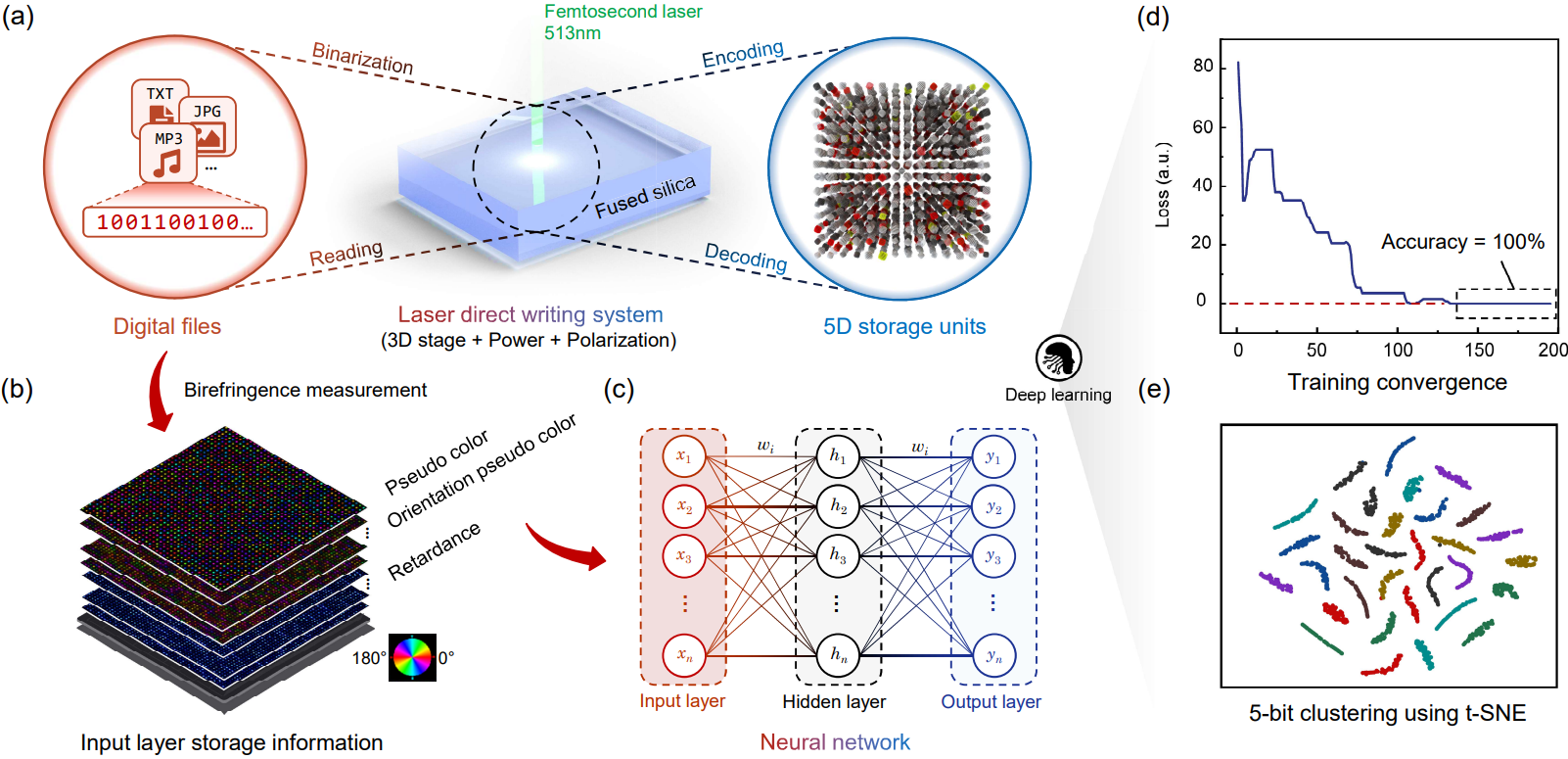

图1 多维光存储方案架构。(a) 飞秒激光直写系统存储数据写入示意图;(b) 基于双折射成像系统的输入层存储信息;(c) 人工神经网络(ANN)结构示意图;(d)-(e) 在5-bit存储数据集上的深度学习训练结果。

纳米光栅的方向与飞秒激光的偏振方向相互垂直,因此可以直接通过改变激光的偏振方向来调控纳米光栅的平面方向。纳米光栅的长度与激光的脉冲数以及激光能量密切相关,通过调整这些参数可以改变相位延迟量,结合空间三维分布,提供了一种玻璃内部五维高密度光存储的技术。值得一提的是,纳米光栅的生成利用了飞秒激光通过库仑微纳爆炸等效应在石英玻璃内部形成,天然具备了耐高温高压、抗辐射、耐酸碱等优势。相较于传统存储设备,纳米光栅更加耐火、耐水、抗震、抗电磁干扰等,这些超高存储和超长寿命的特点无疑使得飞秒激光永久光存储技术在冷数据存储领域拥有极具吸引力的前景。

研究团队的最新成果在飞秒激光微纳加工与光存储领域取得了突破性进展。通过搭建高精密的双折射成像系统,成功提高了图像分辨率,进一步拓展了光存储的可行容量。结合深度学习的图像识别技术,将存储数据的慢轴夹角和延迟量信息直接转化为真实数据,并不断优化神经网络和激光写入参数,最终实现了高效且低误码率的数据读取。这一成果将有效提高数据读取的效率和准确率,为光存储技术的发展带来了新的可能性。

图2 五维光存储数据读取示意图。通过高分辨率的双折射成像系统,并结合图像识别技术构建了适用的神经网络,最终实现了高效且低错码率的数据读取。

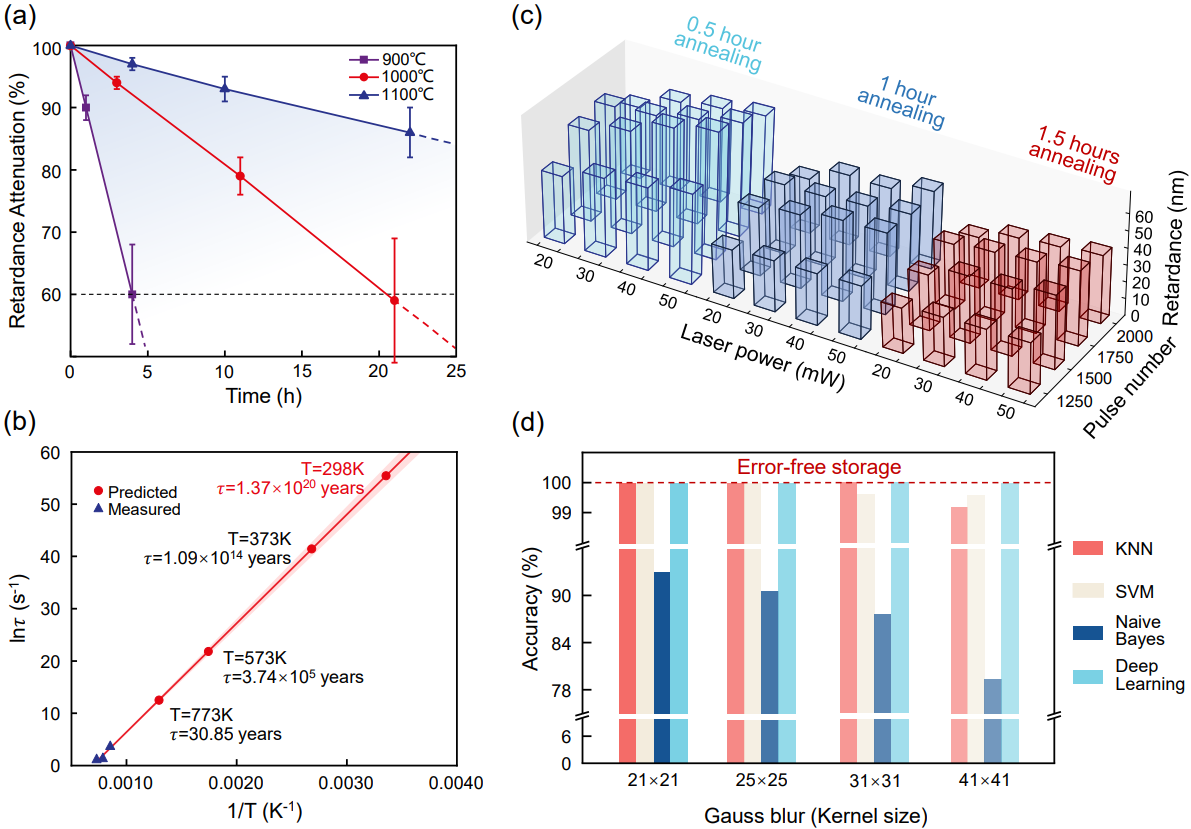

为了验证多维光存储的稳健性及纳米光栅的存储寿命,研究团队通过热退火测量了双折射信号的衰减。利用Arrhenius定律可以在较低温度下,通过数据拟合推测出存储数据点的信号衰减,结论显示在室温下存储寿命可以达到1.37×10²¹年,这体现了该存储系统的长期有效性。此外,图像的清晰度受到设备不稳定性和外部环境干扰的影响,导致不同程度的模糊。为了解决这一挑战,研究团队聚焦于模拟图像清晰度的退化,应用了三种最常见的模糊类型,采用Marco-F1-Score作为评估指标,并在不同程度的模糊下评估了各类算法的性能。

图3 热退火实验和图案重建结果展示。研究结果说明即使在严重模糊的情况下,多维光存储方案也能保持高精度的数据读取和长寿命。

利用深度学习处理大型存储数据集已经成为一种重要有效的方法。在处理大量信息时,它表现出显著的优势。文章中提出的基于深度学习的光存储方案,保证了无误差的读取,并增强了存储能力。通过热退火实验,即使在严重模糊的情况下,这种存储方案也能保持高精度的数据读取和长寿命。这项研究突显了基于深度学习的光存储的有效性以及其在解决挑战性场景中的潜力。它有望为光存储方案的改进和深度学习在纳米光子学中的广泛应用做出贡献。

在上述研究过程中,飞秒激光加工团队为光存储项目的软硬件开发提供了关键支持。其中,依托自主研发的FemtoX飞秒激光直写设备和双折射定量成像系统,为本文研究工作中大容量数据的写入和数据的高效、准确读取提供了可靠的实验平台。上海交通大学集成量子信息技术研究中心与光存储研发团队紧密合作,深度推动学科交叉和融合发展,为产学研三要素的创新融合提供了经典案例,进一步加速了前沿基础研究成果的转化。

研究团队感谢上海交大无锡光子芯片研究院(CHIPX)、上海交大集成量子信息技术技术研究中心(IQIT)的合作,并感谢上海市科委重大项目、国家自然科学基金重点项、国家重点研发计划、上海市教委的大力支持。上海交通大学集成量子信息技术研究中心博士王楚涵为本文的第一作者,上海交通大学金贤敏教授和程可博士后为共同通讯作者。

点击「阅读原文」查看文章链接:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/lpor.202301042