再反转:21℃室温超导成果被美院士宣称复现!新实验基于原始样品,南大闻海虎再提3点质疑

FUTURE远见| 2023-06-14

Future|远见

Future|远见future选编

没错,就是今年3月差点掀翻物理界的「21℃室温超导新材料」成果,来自美国罗彻斯特大学Ranga Dias团队。

当时国内外很多团队都立刻尝试复现实验,却均宣告失败,质疑声铺天盖地。

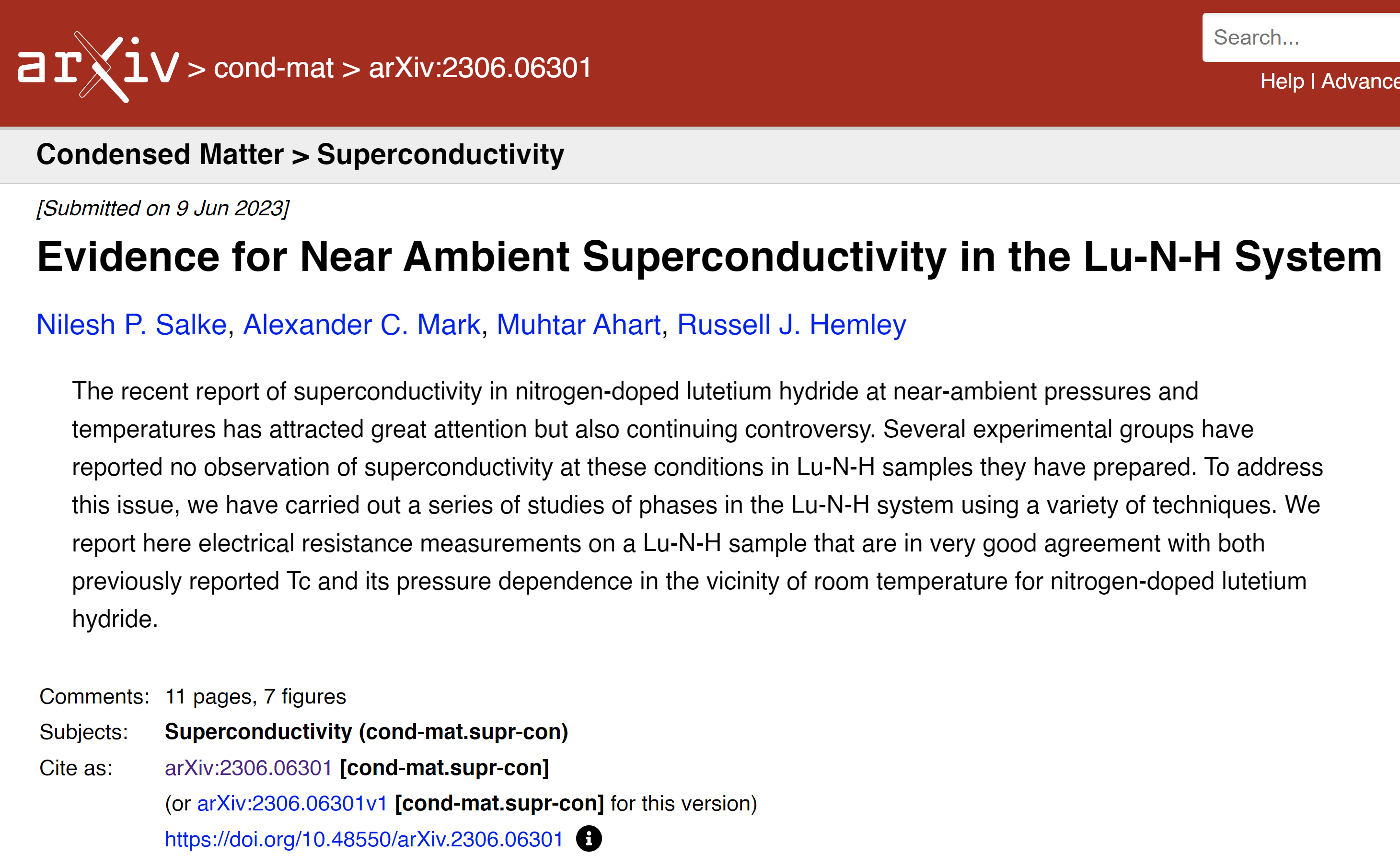

然而现在,美国国家科学院院士又发表论文称:

已初步复现结果。

并指出,其他团队没有成功,是因为样本制备不当。

一时之间,目光又再次聚焦到了这项实验之上。

这次,来真的了?

美院士称初步复现21℃室温超导实验

这位院士名叫Russell Hemley,是国际高压领域著名专家。

Russell Hemley, UIC College of Liberal Arts and Sciences Distinguished Chair in the Natural Sciences and professor of physics and chemistry

他的团队的复现方法,是基于Dias提供的材料实现的。

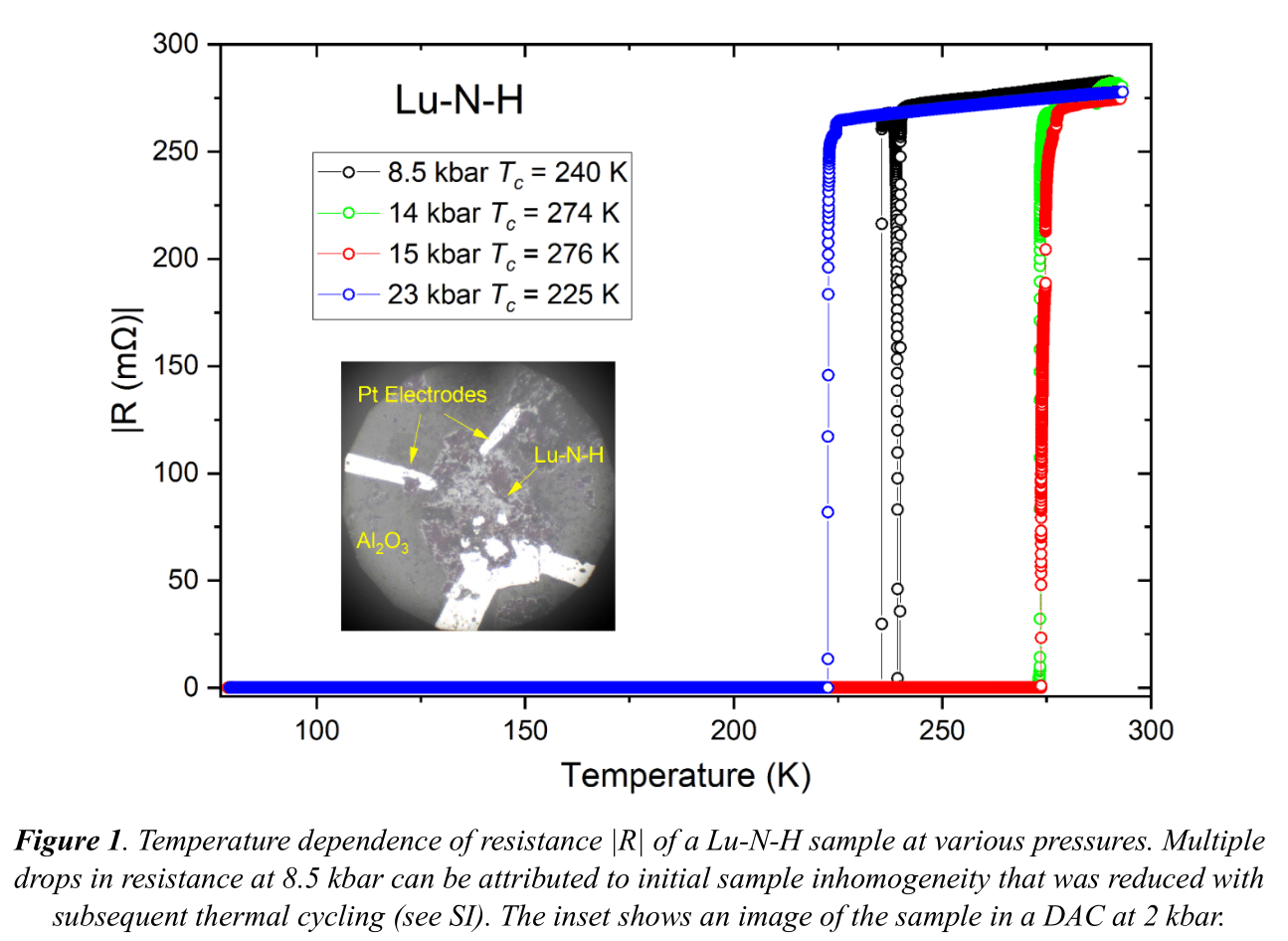

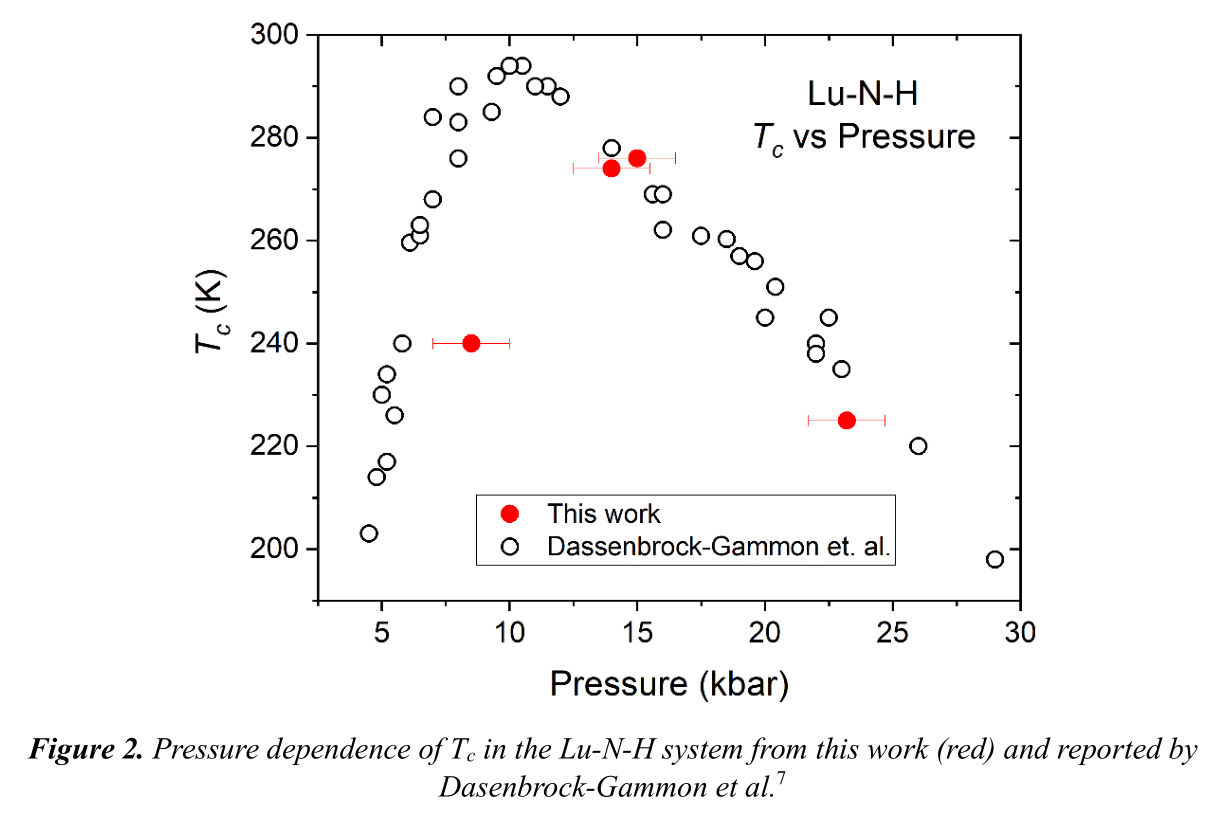

即他们在Lu-N-H样品上进行了电阻测量,发现该材料在室温附近得到的Tc值以及对氮掺杂氢化镥的压力依赖性,和之前Dias的结果十分接近,也就是这一全新材料的确出现了室温超导现象。

与此同时,这项成果是基于另一组相同材料的实验在不同实验室同步进行、独立测量的,似乎能够进一步证明其可信度。

实验详细过程也在文中揭露,如知乎网友@SACE总结,包括:

- 通过Raman光谱测量发现Lu-N-H样品中存在与Compound A(Dasenbrock-Gammon等团队使用Lu-N-H在10kbar的极低压力下实现294K的室温超导性)相匹配的特征峰;

- 使用压力电阻计测量样品的电阻和标准红宝石荧光方法测量压力,发现在8.5 kbar的压力下,Lu-N-H样品的电阻在冷却和升温过程中表现出不同的特性,可能与样品超导性有关;

- 以及使用原位共焦拉曼测量和电输运测量,验证了Lu-N-H样品的结构和相一致,并且发现样品的制备条件对于成功合成超导材料至关重要。

——是的,Hemley这篇论文还重点回应了南大闻海虎等团队之前的「证伪」实验。

文章表示:

成功合成超导材料强烈依赖于样品制备的详细信息,需要进一步研究和优化这些程序。

也就是说,大家都没能复现出来,是合成材料的方法跟原始Dias所用的方法不一样(而他直接拿到了原始样品,才复现了实验)。

除此之外,Hemley还讨论了为什么「合成方法不同就会导致样品发生变异,因而显示不出超导性」。

总之,这一材料的合成不仅严重依赖于材料结构(包括氮杂质控制),还要全面考虑到化学计量和N-H空位的有序性等条件。

反转了?再等等

所以,美国院士这一复现实验能代表Dias反转成功吗?

各方观点不一。

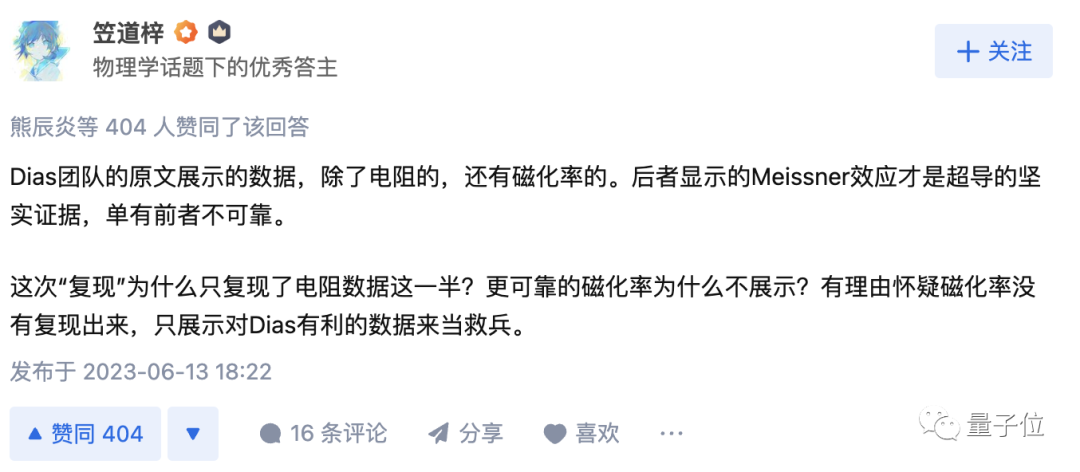

知乎网友@笠道梓表示:

要想坚实证明室温超导,除了电阻数据,还有磁化率数据显示的迈斯纳(Meissner)效应才行。

但Hemley院士的复现只包含了前者。

这也是被很多人反复质疑的一个点。

另外,还有人指出,施加外磁场压制超导的实验数据和比热数据也没有呈现。

总之就是,只提供了一方面的单一数据,信服度还不够。

还有人质疑为什么Dias能提供给他原始样品。

这就要从俩人的「特殊关系」说起了。据了解,Hemley教授一直与Dias团队在超导材料研究方面有广泛合作,同时也是Dias的支持者。

因此,有人也表示,可不可以将样品再寄给别的团队再进行复现呢?

当然,也有网友称,「找自己人帮忙」其实可能也有Dias团队自己的考量。

支持的声音也并不缺乏,如知友@SACE就在通读论文后表示:

Hemley的实验有理有据,只要所用材料是真的,室温超导的真实性其实可以算是上升了一大截的。

现在就需要更多科学家对材料真伪进行研究。

值得一提的是,《环球科学》已火速采访了南大闻海虎教授。

闻海虎教授

《环球科学》:请问您和团队5月份发表于《自然》的研究,从哪些方面可以明确否定氮掺杂的镥氢化物的室温超导性?

闻海虎:我们当时采用了不同于迪亚斯团队的新方法制备出了镥-氢-氮化合物,但通过X光衍射和拉曼光谱发现结构跟迪亚斯等人做出来的几乎一样,同时成分分析也发现氮的存在。不过,我们将压力加到40万个大气压,温度降至2K都没有测到超导,就更不要说常压、近常压室温超导了。

《环球科学》:如果要确定一种材料的超导性,有哪些衡量标准?

闻海虎:首先,超导的基本特征要非常明确,一个是零电阻态。还有一个也要非常明确的是我们叫迈斯纳效应,就是抗磁效应,也就是说超导体要把磁场排到体外。那么,(6月9日发表在预印本上的)这篇文章拿了迪亚斯他们其中一个样品(估计是提前测过并带高压包直接拿过来的)进行了另外一次电阻测量,文中显示电阻下降的没有更多的样品——只是一个样品,然后测量了一下电阻,说电阻到零了。那么,这其实相当于把迪亚斯那篇文章中的一个样品,到另外一个课题组里重新测量了一下。新测量的结果里面有很多破绽。

闻海虎:我可以谈一谈目前这篇贴出来的文章有什么破绽。为什么我们现在质疑这个不是超导呢?就是说电阻转变太突然、太陡了。这违反了超导现象的基本认知。比如,99.99%纯度的铌超导体,我们的测量电阻转变宽度是0.2K,也做不到他们这个电阻这么陡峭,更何况铌的超导温度才9K,而现在的所谓「超导体」温度有240K甚至更高,电阻转变宽度才0.1K,要知道此时的热激活出来的电子已经很多了,转变不可能如此之窄的。所以说,他们得到的曲线本身就是违反超导的基本认知。

第二,它的文中显示的电极做得很糟糕。他们图片上显示的电极等形状很不规范,甚至可以用糟糕二字来形容。对于一个好的高压实验,糟糕的电极连接是不允许的,否则会出现很奇怪的结果。

第三,超导不是说电阻掉一下就是超导,还需要其他更本征的性质,特别是磁性质,比如抗磁性质或者电阻曲线在磁场下向低温移动。这一点非常关键,没有这个性质就不能谈已经发现超导了。至于是测量的样品电阻是否真正为零,还是电压为零,这是两码事,需要仔细甄别。

所以基于这三点,现在看起来根本也谈不上网络上说的「峰回路转」。这电阻的陡降极有可能是个假象,原因待查。

《环球科学》:我想再确认一下,您刚说的这些破绽是指这篇预印本的文章,还是也包括之前那篇(迪亚斯团队的)文章?

闻海虎:包括以前那篇文章。因为现在这篇预印本文章中的曲线和以前文章中的部分曲线看起来是类似的。

实验时使用的金刚石对顶砧。图片来源:Adam Fenster / University of Rochester

实验时使用的金刚石对顶砧。图片来源:Adam Fenster / University of Rochester总之,南大闻海虎教授仍然有3个质疑点:首先是认为涉及电阻转变太突然、太陡了。违反了超导现象的基本认知。

其次是文中显示的电极做得很糟糕,形状很不规范。

最后是电阻掉一下不能代表超导,还需要其他更本征的性质,特别是磁性质。

所以基于这三点,闻海虎教授认为Hemley的复现还远谈不上反转。

所以,还得让子弹再飞一会儿,等待更多证明结果。

因此,也有网友担忧:

不会搞到最后大家就这个问题反复刷顶刊吧。。

《环球科学》采访全文可点击下方【阅读原文】

论文地址:

https://arxiv.org/abs/2306.06301

参考链接:

https://www.zhihu.com/question/606341241

https://mp.weixin.qq.com/s/H__5jUtk1Tcbg0Xq_CnXCg

--量子位、环球科学