只要拥有「贵族精神」,人人都可成为「精神贵族」

FUTURE远见| 2023-08-31

Future|远见

Future|远见future选编

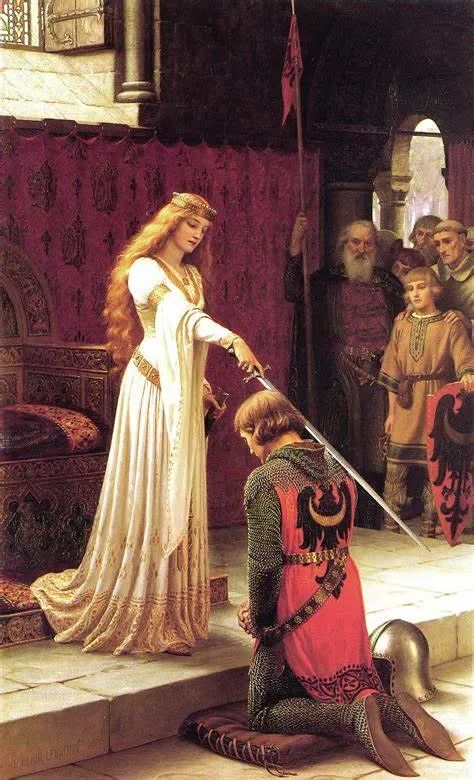

埃德蒙·莱顿 | 油画 | 册封 Accolade

埃德蒙·莱顿 | 油画 | 册封 Accolade佚名 文 | 先知书店 编

中国的许多有钱人把孩子送到国外的贵族学校,希望他们毕业后也能成为贵族。结果他们发现即使是英国最好的学校——伊顿公学的学生,也要睡硬板床,吃粗茶淡饭,并接受非常严苛的训练,甚至比平民学校的学生还要艰苦。

他们怎么也弄不明白,这些苦行僧式的生活同贵族精神究竟有何联系。

其实这一点也不稀奇,因为西方所崇尚的贵族精神不是「暴发户」精神,而是一种以荣誉、责任、勇气、自律等一系列价值为核心的先锋精神。

英国电视剧《唐顿庄园》剧照

英国电视剧《唐顿庄园》剧照富与贵不是一回事

世界著名的贵族学校要实行如此严格的管理和艰苦训练,目的是要培养学生的合作意识和自律精神。真正的贵族一定是富于自制力及强大精神力量,这需要从小培养。

伊顿公学也确实用这种方式培养出了很多优秀的人物,比如打败拿破仑的威灵顿将军。他在和拿破仑进行决战的时候,冒着炮火在前线观察敌情,其参谋多次劝他早点撤下去,但他始终不为所动。参谋只好问他,您万一阵亡了有什么遗言?威灵顿头也不回地说,「告诉他们,我的遗言就是像我一样站在这里。」

在大部分中国人看来,威灵顿这是自讨苦吃。然而,这却正是他们所崇尚贵族精神的表现。在大多数中国人的意识里,富与贵是一样的,没有什么区别。但事实上这是两回事儿。富是物质的,贵是精神的。

贵族精神,首先就意味着这个人要自制,要克己,要奉献自己,要服务国家。

英国的威廉王子和哈里王子年纪轻轻就被送到陆军军官学校受训。毕业后,哈里王子还被派到阿富汗前线,做了一名机枪手。皇室自然知道哈里王子身份的高贵,也知道前线的危险。但是他们都将为国家奉献自己、承担风险视为自己的本职。

哈里王子在阿富汗服役

哈里王子在阿富汗服役二战时的英国,有一张照片流传很广。当时的英国国王爱德华到伦敦的贫民窟视察,他站在一个东倒西歪的房子门口,对里面一贫如洗的老太太说:「请问我可以进来吗?」

堂堂国王对底层百姓如此谦卑,这就是真正的贵族精神。

1793年1月21日,法王路易十六面对杀气腾腾的刽子手,留下坦然高贵的遗言:「我清白死去。我原谅我的敌人,但愿我的血能平息上帝的怒火。」两个世纪后,时任法国总统密特朗在纪念法国大革命200周年的庆典上真诚地表示:「路易十六是个好人,把他处死是件悲剧……」

1910年10月28日,一位83岁高龄老人,为了拯救备受煎熬一生的灵魂,决意把所有的家产分给穷人,随后离开自己辽阔的庄园出走了,带着聂赫留朵夫式的忏悔,最终像流浪汉一样死在一个荒芜的小车站……他就是俄国伟大的作家托尔斯泰。

多年后,奥地利著名作家茨威格在评价托尔斯泰时这样感慨道:「这种没有光彩的卑微的结局无损他的伟大……如果他不是为我们这些人去承受苦难,那么列夫·托尔斯泰就不可能像今天这样属于全人类……」

这几位主人公尽管命运不同,但他们都有一个共同的身份:贵族。

晚年的列夫·托尔斯泰

晚年的列夫·托尔斯泰贵族代表了尊严和品行

直到18世纪,西方国家的贵族仍发挥着重要作用。今天,英国仍然保留着贵族的爵位和封号。当西方贵族社会转入平民社会之后,资产阶级并没有掀起否定、批判贵族文化的精神浪潮;相反却将自己的子女送到贵族学校学习,买贵族的纹饰、徽章乃至头衔,想方设法全方位继承贵族的衣钵。

中国著名报人储安平在《英国采风录》中说过,英国的贵族制度之所以能延续至今,是因为得到了大家的认可。英国的老百姓普遍认为,贵族精神代表了一种尊严,一种高超的品行。

西方中世纪的许多战争跟中国春秋战国时期的战争非常相似。战场上是对手,下了战场仍然还是朋友。所以那个时候的好多战争,在今天看来就有点像小孩子过家家一样。

公元1135年,英王亨利一世去世,他的外甥斯蒂芬和他的外孙亨利二世都认为自己有权继承英国王位。斯蒂芬本身在英国,就捷足先登,抢先登上了王位;亨利二世在欧洲大陆,听到这个消息后愤愤不平,于是组织了一支雇佣军前来攻打斯蒂芬。那时的亨利二世很年轻,经验不足,出兵前没有很好地筹划,所以大军千里迢迢开到英伦三岛一上岸,就发现钱已花光,没粮食了。

怎么办呢?这个时候亨利二世作出了一个咱们中国人绝对想不到的选择——他给对手斯蒂芬写了封求援信,说我出征准备不周,没了粮草,您能不能给我点接济,让我把这些雇佣军遣散回欧洲。

斯蒂芬接信后居然慷慨解囊,给了亨利二世一笔钱。然而几年以后,亨利二世吸取教训经过充分准备第二次发动战争,终于战败了斯蒂芬。

人家当初接济你,你现在又杀回来还把人家拉下了马,这在中国人看来是忘恩负义,但欧洲的贵族却不这样想,他们认为对手的宽容是理所当然,不过该竞争的还是要接着竞争。

还有更令中国人大跌眼镜的。亨利二世打败了斯蒂芬,并没有「成王败寇」取而代之,而是跟斯蒂芬签了一个很有意思的合约,约定王位还是由斯蒂芬来做,亨利二世则被立为王储,斯蒂芬死后由其继承王位。

中国的皇位争夺战,从来都是你死我活,譬如「玄武门之变」;而像亨利二世这样「骚操作」,牺牲那么多人的鲜血打下了江山却不坐江山,简直就是天方夜谭。

英王亨利二世

英王亨利二世另外还有一场战争也非常有戏剧性。英国爱德华三世两个儿子兰开斯特公爵和约克公爵的后代,为争夺王位打起了内战。战争的结局竟然是不打不成交,两大家族联姻并宣布合并,开创了都铎王朝。

在欧洲政治中有一个特殊传统,就是一个国王即使是被从王位上推翻下来,也会受到必要的礼遇。这也是骑士精神的一种体现。所以在欧洲的权力斗争中,很少有像中国那种「斩草除根」的做法。

要竞争更要有风度

欧洲的贵族宁可承担养虎为患的后果,也不愿意丧失自己的风度。

1688年,威廉三世攻打詹姆斯二世,并把后者俘虏了。詹姆斯二世被关在靠近海边的一座城堡里,但是威廉三世给他留了一条小船。结果詹姆士二世坐着小船逃到了欧洲大陆。

第二年詹姆斯二世组织了一支雇佣军杀回英国,正在跟法国打仗的威廉三世不得不腾出一只手来迎战詹姆斯二世,结果输了英法战争。

荷兰史学家约翰·赫伊津哈说,「火药的传入虽然把骑士阶层炸得粉碎,但是中世纪骑士所体现的并且被理想化的骑士精神,却在近代西方文化中得以保留。」

这种骑士精神实际上就是贵族精神的一部分,它作为一种道德理想,对西方人的民族性格的塑造产生了持续影响。

西方进入平民社会之后,贵族之间网开一面的传统在高层政治中还依然得以保留。

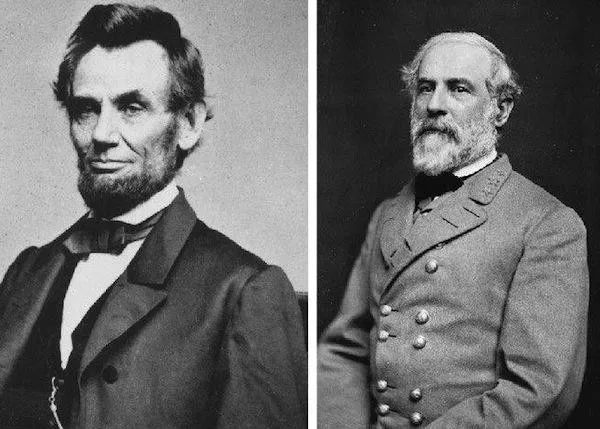

比如美国南北战争后期,南方军即将面临失败,有军官提议化整为零进入山区散布到老百姓中间,继续跟北军打游击战。但当时南军最高统帅罗伯特·李将军却不同意,说出了这段掷地有声的话:

「战争是军人的职业,我们要是那样做,就等于把战争的责任推给了无辜的老百姓。我虽然算不上一个优秀的军人,但我绝不会同意那样做,如果能用自己的生命换来南方老百姓的安宁,我宁愿作为战争罪犯被处死。」

而李将军的对手,则是大家熟知的亚伯拉罕·林肯。林肯总统同样表现出了宽宏大量的贵族风度。本来他确实应该按军法处置罗伯特·李,但却认为南北之间的仇恨宜解不宜结,所以放过了李将军。李将军于是得以解甲归田,撰写回忆录去了。

亚伯拉罕·林肯与罗伯特·李

亚伯拉罕·林肯与罗伯特·李贵族精神有很多还不为我们所理解,比方说,贵族精神当中的低调。

著名的小洛克菲勒上大学时,自己烫裤子、缝纽扣,不抽烟,不喝酒,甚至不随便上剧院看戏看电影。然而,看上去很节俭的小洛克菲勒却一点也不小气,因为他终身都在慷慨解囊从事慈善事业,差不多把自己赚的钱拿出了三分之一回馈社会。

这种精神,从一个角度来看是慷慨,从另外一个角度去解读,也可以说是一种担当精神,一种社会责任感。所以在今天西方社会的主流意识当中,最让我们感动的就是这种无处不在的担当精神。

西方的航海业有个不成文规定,当一艘船遇到危险要沉没时,船长肯定是最后一个离开的,有的船长干脆选择和船一起沉没。这就是自贵族精神延续下来的一种担当精神。比如电影《泰坦尼克号》中,船长就选择了和船共存亡。

剧中有一个情节特别感人。乐队首席乐手在船即将沉之际,拉起新的曲子;已经走远的乐手听见后,不约而同地又回到了首席乐手身边,大家重新开始演奏,安抚客人们的情绪。船沉入水中那一刻,大家相互握手,互道珍重,首席乐手说:「今天晚上,能和大家一起合作,是我终身的荣幸。」

这情形是对贵族精神最好的诠释。它告诉我们,有一种死比平凡的生更伟大。

《泰坦尼克号》中的首席小提琴手

《泰坦尼克号》中的首席小提琴手贵族精神的三大支柱

储安平在《英国采风录》中还写道:「凡是一个真正的贵族绅士,他们都看不起金钱……英国人以为一个真正的贵族绅士是一个真正高贵的人,正直、不偏私、不畏难、甚至能为了他人而牺牲自己,他不仅仅是一个有荣誉的、而且是一个有良知的人。」

用托克维尔的话来说就是:贵族精神的实质是荣誉。

贵族精神跟物质条件,有的时候可以说没有关系。比如张爱玲说旧上海公寓的电梯工,一定要衣冠楚楚,才肯出来给顾客开电梯,这也体现了一种贵族风度。再比如许纪霖教授说,有一个下岗工人靠蹬三轮车养活了很多孤儿,一个一个送他们去上学。这些底层人身上,其实也体现了一定的贵族精神。

所以,贵族精神说离我们远也远,说离我们近也近。我们每个人都可以成为一个「精神贵族」。

「平民贵族」白方礼老人

「平民贵族」白方礼老人贵族精神包括高贵的气质、宽厚的爱心、悲悯的情怀、清洁的精神、承担的勇气;以及坚韧的生命力、人格的尊严、人性的良知,不媚、不娇、不乞、不怜;始终恪守「美德和荣誉高于一切」的原则。

因此,它不必然为「贵族」所垄断,普通平民只要不断努力学习,坚持塑造自己的人格状态,同样能够成为具有「贵族精神」的人。

我们所要强调的是「精神的贵族化」,而不是拜金奢靡的贵族式生活方式。这更多只是一种形式主义的贵族生活,并没有体现出人对精神和审美的追求。

消费时代大众媒体传递给我们一种「贵族错觉」,是和真正的贵族文化毫不沾边的虚荣、幼稚、肤浅、粗糙的形式氛围。

真正的贵族精神,应该有三根重要的支柱:

◎一是文化教养。能够抵御物欲主义的诱惑,培育出高贵的道德情操与文化精神。

◎二是社会担当。能够严于自律、珍惜荣誉、扶助弱势群体,担当起维护社区与国家的责任。

◎三是自由灵魂。能够意志独立,具有知性与道德的自主性,不为政治强权或主流意见所奴役。

贵族这一无论是在称谓还是实质性上的确认,都必须是与其品德、学识、行为相符合的。否则,即使权倾天下,富可敌国者,也不能进入真正的贵族行列中。

贵族精神的高贵之处,就是干净地活着,优雅地活着,有尊严地活着。他不会为了一些眼前利益去背信弃义,去不择手段地钻营。

基于这样一种意义,可见精神的贵族和所谓富人之间,应该是没有关系的。精神的贵族不一定富有,富有之人不一定是贵族。因为贵族精神不是用钱可以买来的。

所以,贵族精神并不能在短时间内通过权力和财富一蹴而就,而是有一个漫长的文明演进过程。

可以说,文明既是孕育贵族精神的土壤,也是贵族精神的一个具体表现。比如「轴心时代」的文明,就创造了世界上最早一批「贵族」;西欧中世纪采邑制度,成为了骑士精神发祥的温床;还有文艺复兴、启蒙时代等现代文明的开端,也造就了各种各样的现代精神贵族。

正如著名历史学家威尔·杜兰特在《文明的故事》开篇所言:「文明是世世代代种族的灵魂……但是文明不是由伟大的种族创造,相反,伟大的文明创造了民族。」

在《文明的故事》中,杜兰特把复杂的人类文明梳理为东方、希腊、罗马和基督教、文艺复兴以及欧洲文明五大链条。它们各有其特色,但是却有一个共性,就是都孕育了人类历史上最伟大的精神贵族。

换一种视角书写历史,传统史观便会被颠覆。如果将贵族精神作为评价历史人物的重要尺度,那些原本被差评的人,尤其是历史的失败者,却是另一番模样。最突出的就是路易十六,杜兰特评价他「几乎具备了所有美德」。

杜兰特以大师的优雅笔法将文明的故事娓娓道来,每一个普通人都能从中感知人类文明的美妙和伟大,并以此反思自身。正如《纽约时报》所评,这套书说的是历史故事,「真正的精华却是叙述当代人的思想」。

--闻道不分朝夕