Chip10 Science | 微缩阵列碳纳米管晶体管至亚10 nm 节点

FUTURE远见| 2024-04-01

Future|远见

Future|远见future选编

工作简介

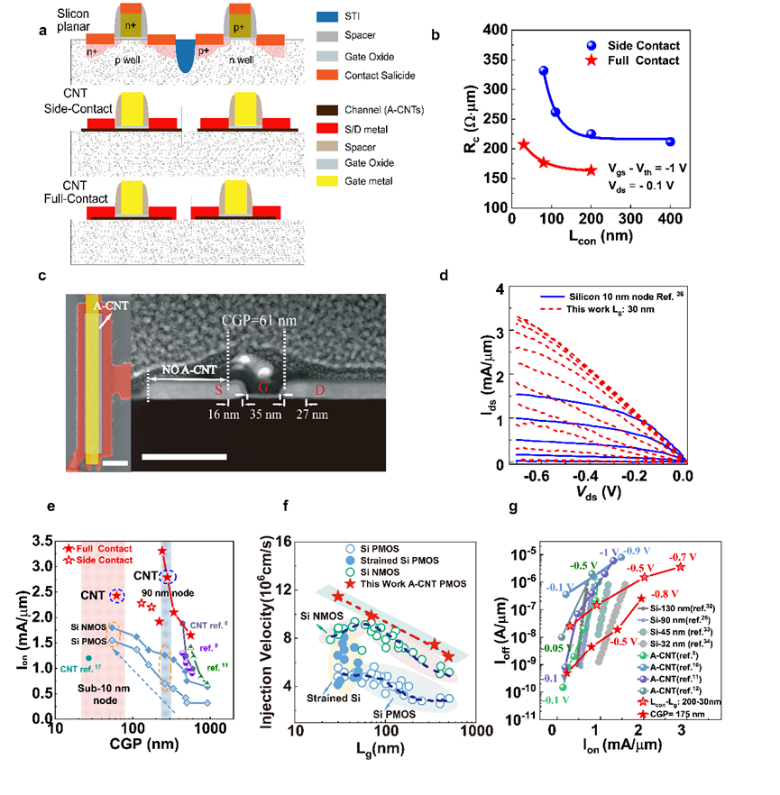

集成电路发展的主要方式是通过缩减晶体管尺寸来提高性能和集成度,同时降低功耗和制造成本。随着5 nm及以下节点CMOS技术逐渐应用于商用超大规模集成电路中,硅基晶体管的继续微缩面临着来自功耗、成本甚至是物理极限的限制。为了继续推进集成电路的发展,学术界和工业界对未来电子学的核心材料、器件结构以及系统架构进行了广泛探索和深入研究。其中,最受关注的方式就是采用超薄、高载流子迁移率的半导体构建比硅基晶体管具有更好可缩减性和更高性能的CMOS器件。碳纳米管晶体管已经展现出超越商用硅基晶体管的潜力,因此在未来的数字集成电路应用中被寄予厚望。然而,大多数研究工作关注器件的栅长缩减,因此并未真正展现碳纳米管晶体管在集成度方面的潜力。栅间距(CGP)是衡量晶体管集成密度的关键特征尺寸,而当前学术界展示的基于碳纳米管或者其他低维半导体的晶体管的栅间距普遍较大(一般大于400 nm),无法真正实现高密度集成。因此,探索在受限的栅间距下,碳纳米管晶体管和电路相对于主流硅基技术的性能优势,并制定碳纳米管的一代技术指标,对于碳纳米管技术的标准化具有重要意义。

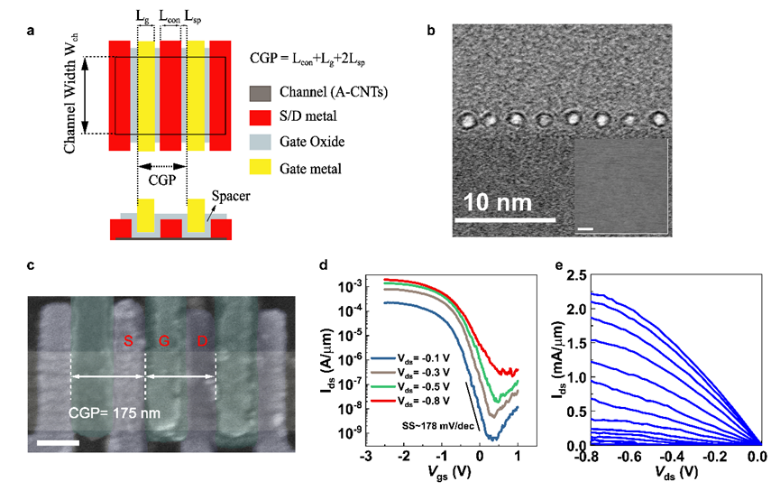

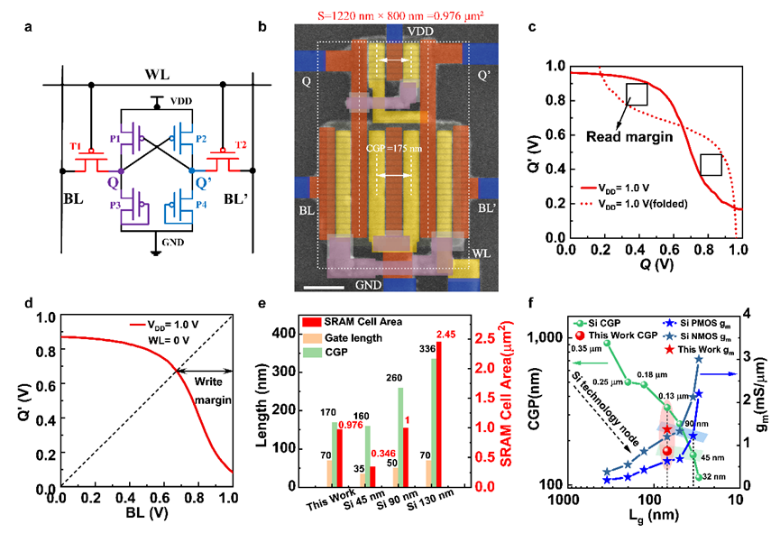

本工作首次展示了基于阵列碳纳米管的90 nm节点晶体管和电路,探索了将碳基晶体管进一步缩减到10 nm节点的可能性。利用前期发展的晶圆级高密度和高半导体纯度(~ 300 CNT/μm,99.9999%,Science 368, 850, 2020)碳纳米管阵列薄膜,同时缩减晶体管栅长和源漏接触长度(接触长度Lcon= 80 nm,栅长Lg= 85 nm),制备出CGP为175 nm的碳纳米管场效应晶体管,开态电流达到2.24 mA/μm,峰值跨导gm为1.64 mS/μm,性能超过硅基商用45 nm节点器件。在此基础上,通过器件版图的优化,制备了整体面积仅为0.976 μm2的6晶体管(6T)静态随机存取存储器(SRAM)单元,和90 nm节点商用硅基CMOS工艺的SRAM单元面积(1 μm2)相对应。在主流数字集成电路技术中,SRAM单元面积是衡量实际集成密度的重要参数。尽管大量的研究工作演示了碳纳米管或者低维半导体材料的6T SRAM,但是单元面积(均大于2000 µm2)远远大于硅基90 nm节点的SRAM单元。本工作是首次采用非硅基半导体材料制备出整体面积小于1 µm2的6-T SRAM电路,表明碳基数字集成电路完全可以满足90纳米技术节点的集成度需求。

此外,本工作进一步探索了碳基晶体管缩减的可能性,提出全接触(Full Contact)结构,结合了侧面接触(Side Contact)和末端接触(End Contact)的载流子注入机制,器件表现出更低的接触电阻(~ 90Ω·μm),同时具有更弱的接触长度依赖性。基于Full Contact结构,课题组将碳管晶体管CGP缩减至55 nm,对应10 nm技术节点,同时性能优于硅基10 nm节点PMOS晶体管,该结果表明阵列碳管晶体管在先进技术节点高性能数字集成电路中具有巨大潜力。

通讯作者简介

张志勇,北京大学电子学院教授,纳米器件物理与化学教育部重点实验室主任,北京大学碳基电子学研究中心副主任。

主要从事碳基纳米电子学方面的研究,探索基于碳纳米管的CMOS集成电路、传感器和其他新型信息器件技术,并推进碳基信息器件技术的实用化发展。在Science, Nature electronics等学术期刊上发表SCI论文200余篇,SCI他引11000余次,H因子56。部分工作获得中国高校十大科技进展、国家自然科学二等奖、中国科学十大进展。曾入选国家基金委杰出青年基金、国家万人计划-科技创新领军人才、万人计划-青年拔尖人才计划、国家基金委优秀青年科学基金。获得中国青年科技奖、茅以升北京青年科技奖。主持包括国家重点研发计划项目等10项国家级项目和5项省部级项目。

彭练矛,北京大学电子学院教授,中国科学院院士,北京大学电子学院院长、北京碳基集成电路研究院院长,《先进功能材料》杂志顾问委员会成员,英国物理学会Fellow,北京市政协委员,上海证券交易所科技创新咨询委员会委员。

主要研究领域为碳基纳米电子学。在碳基电子器件相关材料和制备工艺的研究中做出了基础和开拓性的贡献。在Science, Nature, Nature Electronics, Nature Photonics等国际学术刊物上发表SCI收录论文400余篇,第一作者英文专著1部(High-Energy Electron Diffraction and Microscopy,牛津大学出版社),论文被引用20000余次。

获首届国家杰出青年科学基金资助。1999年被北京大学聘为教育部首批「长江学者奖励计划」特聘教授,2019年当选为中国科学院院士。从2001年起先后4次任国家「973」计划项目、国家重大科学研究计划项目、国家重点研发计划项目首席科学家,从2013年开始2次担任国家自然科学基金委员会创新研究群体负责人。项目「亚纳米碳管的稳定性研究」被选为年度中国高等学校十大科技进展(2000),入选中国基础科学研究十大新闻(2000);「定量电子显微学方法与氧化钛纳米结构研究」获国家自然科学奖二等奖(2010);「实现碳纳米管的高效光伏倍增效应」入选年度中国科学十大进展(2011);「高性能碳基纳米电子器件」获高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)自然科学一等奖(2013);「碳基纳米电子器件及集成」获国家自然科学奖二等奖(2016)。2009年获「全国优秀博士学位论文指导教师」称号;2013年被评为北京大学首届「十佳导师」;2015年荣获第四届首都科技盛典—推动「北京创造」的十大科技人物称号;「 5纳米碳纳米管CMOS器件」项目被选为2017年中国高校十大科技进展。2017年获首届全国创新争先奖;2018年入选人民论坛主持评选的「优秀海归人物100人」,2018年获第三届北京市华侨华人「京华奖」,2018年获得「何梁何利基金科学与技术进步奖」。

第一作者简介

林艳霞,北京大学北京大学前沿交叉学科研究院,博士

主要研究方向是基于碳纳米管阵列的高性能晶体管和电路。在Nature Electronics等杂志发表论文9篇,申请国家发明专利3项。获北京大学校长奖学金、五四奖学金、廖凯原奖学金、优秀博士论文、三好学生、优秀科研奖等荣誉奖励。

曹宇,北京大学碳基电子学研究中心副研究员

主要从事碳纳米管电子学方面的研究,解决了碳纳米管电子学方面的多项技术难点,包括90纳米节点碳纳米管晶体管的尺寸缩减问题、制备出首个面积不超1 μm2的碳纳米管六管静态随机存取存储器6T SRAM、首个电流增益截止频率ft和最大振荡频率fmax同时超过70 GHz的碳纳米管射频晶体管、首个弯曲半径低至40 μm的碳纳米管晶体管和电路、首个碳纳米管和氧化铟镓锌异质集成的大规模集成电路等。在Nature Electronics、Nature Communications、ACS Nano、Nano Research等期刊发表论文20篇。参与撰写专著1部。共申请国内外发明专利14项,获授权3项。获北京大学微电子学理学学士学位、经济学学士学位(双学位),美国南加州大学电子工程博士学位。曾担任美国英特尔公司(Intel)逻辑技术研发部工艺集成工程师。获中国科学院率先行动「百人计划」C类、北京市优秀人才培养资助青年骨干个人等称号。