Chip10 Science | 新型感存算一体光电芯片

FUTURE远见| 2024-04-10

Future|远见

Future|远见future选编

工作简介

中国科学院上海技物所红外科学与技术重点实验室胡伟达、苗金水等在国际上首次提出基于离子-电子耦合效应的感存算一体神经形态光电探测芯片,模拟人类视觉感知功能,解决了传统智能感知系统分立式架构带来的高延迟和高功耗难题。该研究创新性的在二端结构背靠背光伏探测器件中引入硫空位,利用脉冲电压调控硫空位的空间分布,操控探测器空间电势的对称性。实验中制备了3×3阵列规模的原型芯片,用于图像目标的识别任务,识别精度达到96%。该研究构筑的感存算一体光电探测技术,为更大规模硬件集成神经形态视觉感知芯片奠定了理论与器件基础。

该成果以「可重构、非易失神经形态光伏芯片(Reconfigurable, non-volatile neuromorphic photovoltaics)」为题发表在Nature Nanotechnology上。

随着物联网时代的到来,数据量呈爆炸式方式增长。而基于物理分离的传感器单元和处理器单元,在传感器模拟信号与处理器的数字信号的转换以及大量数据在感知、处理和存储单元的调用,给机器视觉带来了高的延迟、功耗和低的空间利用率。而人眼视网膜可以高效的获取信息,通过实时的感知和处理获取的图像信息,完成对外界特征信息的识别。这主要归功于视网膜的结构和功能:人眼视网膜主要由感光细胞和双极细胞组成,感光细胞可以分辨光强、红绿蓝等光学信息,双极细胞可以增强/抑制视觉信号,从而完成视觉信息的预处理过程。这样的功能,特别的提取有用信息,可以称之为预处理的过程,给人大脑做了一层过滤的作用,降低了大脑处理图像信息的复杂程度。当前,研究人员已经开发出基于体材料和二维(2D)材料的视网膜启发的器件,如可变灵敏度光电探测器(VSPD),双栅光电二极管,两端光电存储器和栅极可调视觉传感器。然而,这些器件受到高的偏置电压带来暗电流、神经网络的易失性光电流、复杂制备工艺和低的光响应度的影响。而基于两端可重构、非易失的神经形态光伏器件能够兼容后端CMOS工艺大规模集成,简化神经网络的硬件结构,是神经形态图像传感器向生物图像传感器在结构和功能上迈进的一大步。

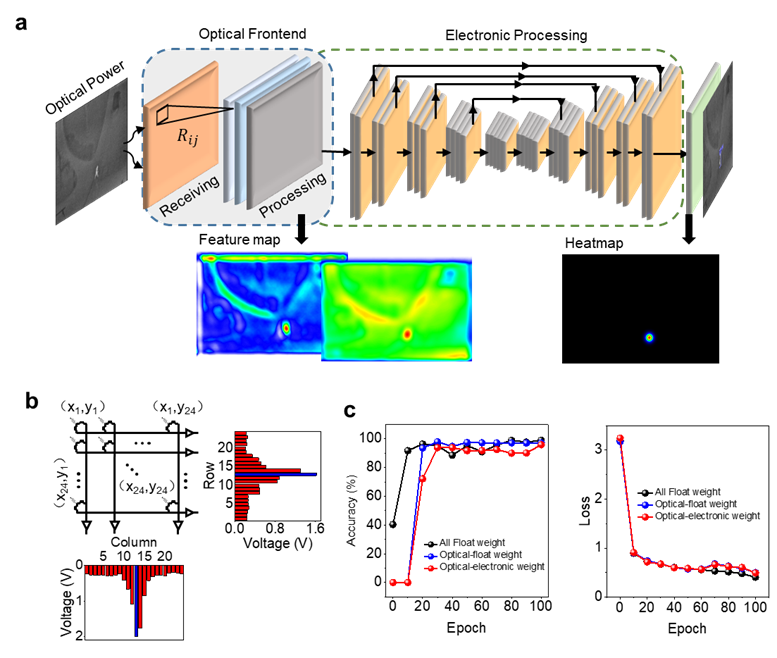

图1 感存算一体光电探测芯片及其应用。

研究团队创新性地提出利用两端背靠背肖特基结的离子型器件构筑感存算一体光电探测芯片,从而实现可重构、非易失的光响应态。通过O₂和Ar等离子体软刻蚀的方式(纳米刻蚀技术),在电极下方的MoS₂的材料,从而在MoS₂中引入硫空位原子,通过对MoS₂材料的图形的刻蚀,制备了3×3阵列规模的感存算一体光电探测芯片原型器件。

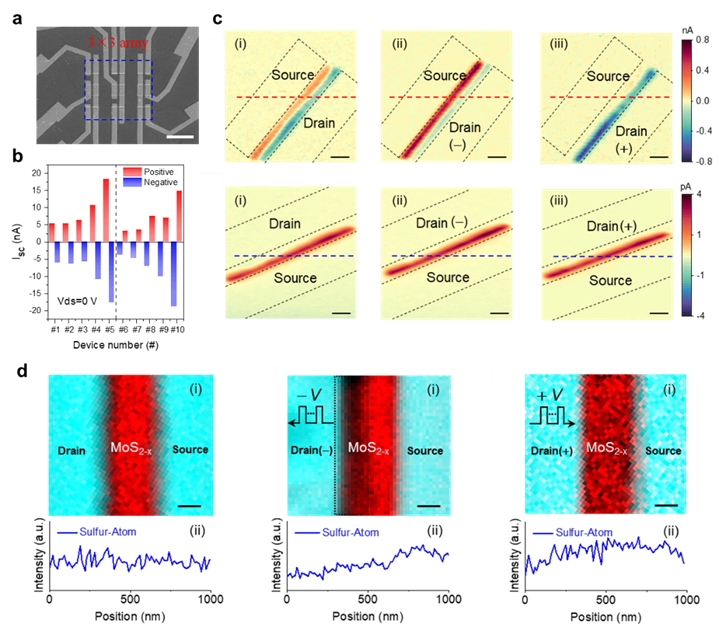

图2 感存算一体光电探测器测试和表征。

为探索感存算一体光电探测器中可重构、非易失光响应的来源,创新新的采用原位的光电流和离子迁移对芯片的单元进行表征。在电压脉冲的作用下,器件中的源漏两端短路光电流的强度和极性发生变化,每张光电流谱测试时间超过15分钟,表明了光短路电流的可重构和非易失的特性。进一步,为能够观察到在电场作用下器件沟道中硫空位的迁移,测试芯片单元器件中的硫原子的分布。采用了波长色散波谱仪(WDS)原位测试器件中硫原子的分布。原位的硫原子的表征,证实了硫空位在器件中的迁移,给出了光电流可重构特性来源于硫空位在电场下的迁移的直接证据。实验中对芯片的多个单元进行了多次测试,展现了一致性的光响应态的重构过程。

图3 感存算一体光电探测芯片应用。

为了突破光电芯片的单层感知的限制,研究团队创新性的提出了在一种芯片实现单层感知和深度神经网络的联合架构,实现更加复杂的识别任务的应用。感存算一体光电探测芯片具有多的正/负非易失光响应态,大范围的光响应的线性区间,以及较好的光响应可重构特性。实验测试中,在单元器件中红可以实现11个不同的非易失光响应态,态的存储时间在10³ s以上。同时,光响应态的线性范围达到4000 mW/cm²,最大0V响应度为369.2 mA/W。感存算一体光电探测器在脉冲电压作用下也可以对电导态进行调制,在实验中,得到了168个不同的可重构电导态。利用感存算一体光电探测芯片的可重构、非易失的光响应和电导态,设计了前端光学图像预处理和后端电学信息的多层神经网络的架构,可以在单个芯片上实现复杂的图像目标检测任务,目标检测的准确率为96%。

感存算一体光电原型探测芯片不仅提出了基于非易失、可重构光响应神经形态计算的新架构;也为未来大规模神经形态视觉应用提供了多种训练的可能,可应用于未来神经形态光子芯片。

该工作由中国科学院上海技术物理研究所完成。该工作得到国家自然科学基金、国家重点研发计划、中国科学院和上海市科技委等项目资助。

中国科学院上海技术物理研究所红外科学与技术重点实验室胡伟达团队面向国家天基红外智能感知的需求,长期从事智能红外光电芯片研究,探索红外「感存算」一体化新架构。团队人员28名,其中有国家杰出青年人才1人、国家海外青年人才1人,国家优秀青年基金1人,国家WR青年拔尖人才1人,中国科学院百人计划1人,在读博士生3人,硕士生10人。团队近三年在Science、Nature Photonics、Nature Nanotechnology、Nature Electronics等国际期刊发表论文100余篇。应邀在Nature Materials、Nature Electronics撰写News & Views,在Nature Communications撰写Invited Review。

通讯作者简介

胡伟达,男,1979年生,研究员,博导,中科院上海技术物理研究所所务委员、国重主任。国家杰出青年基金、中国青年科技奖获得者,先导专项、国家重点研发计划首席科学家,国家重大科研仪器研制项目、基础加强重点项目负责人,Clarivate全球高被引学者,上海市自然科学一等奖(第一完成人)。长期从事红外探测器及其智能芯片应用研究。曾获优青、青拔、英国Royal Society-Newton Advanced Fellowship、中国物理学会萨本栋应用物理奖、上海市优秀学术带头人、上海青年科技英才、上海市启明星等计划和奖励。现任Small编辑顾问委员会委员,Infrared Physics & Technology副主编,Optical and Quantum Electronics执行主编,Earth & Space: from Infrared to Terahertz International Conference (ESIT) 执行主席。第一、通讯在Science、Nature Photonics、Nature Nanotechnology、Nature Electronics等国际学术期刊共发表论文150余篇,总引用23000余次,h因子83。应邀在Nature Materials、Nature Electronics撰写News & Views,在Nature Communications撰写Invited Review。第一发明人授权中国发明专利14项。研究工作3次入选中国光学十大进展、2次入选中国半导体十大研究进展、1次入选中国科学院上海分院「十大进展」。

苗金水,研究员,博导,国家海外高层次青年人才,中国科学院上海技术物理研究所,红外物理国家重点实验室带头人, IEEE Open J. Nanotech 副编辑。主要从事智能红外光电器件与芯片、红外探测器物理以及III-V族红外半导体的研究。近几年,作为负责人主持国家自然科学基金委重点/国际合作、科技委智能感知、国家重点研发计划等项目,以第一/通讯作者在Nature Nanotechnology、Nature Electronics、Science Advances、Nano Letters、ACS Nano、Light: Science & Applications、Small等期刊发表论文40余篇,他引3000余次,申请发明专利10余项。

第一作者简介

李唐鑫,中国科学院上海技术物理研究所博士生,微电子学与固体电子学专业。主要从事智能红外光电器件与芯片、红外探测器物理机理的研究。相关工作以第一作者发表在Nature Nanotechnology、Light: Science & Applications、Materials Horizons等国际期刊,累计发表SCI论文10余篇。

关于Chip

Chip(ISSN:2772-2724,CN:31-2189/O4)是全球唯一聚焦芯片类研究的综合性国际期刊,已入选由中国科协、教育部、科技部、中科院等单位联合实施的「中国科技期刊卓越行动计划高起点新刊项目」,为科技部鼓励发表「三类高质量论文」期刊之一。

Chip期刊由上海交通大学出版,联合Elsevier集团全球发行,并与多家国内外知名学术组织展开合作,为学术会议提供高质量交流平台。

Chip秉承创刊理念: All About Chip,聚焦芯片,兼容并包,旨在发表与芯片相关的各科研领域尖端突破性成果,助力未来芯片科技发展。迄今为止,Chip已在其编委会汇集了来自14个国家的69名世界知名专家学者,其中包括多名中外院士及IEEE、ACM、Optica等知名国际学会终身会士(Fellow)。

Chip第三卷第一期已于2024年3月在爱思维尔Chip官网以金色开放获取形式(Gold Open Access)发布,欢迎访问阅读本期最新文章。

爱思唯尔Chip官网:

https://www.sciencedirect.com/journal/chip