Chip10 Science | 超低损耗量子芯片互联

FUTURE远见| 2024-04-01

Future|远见

Future|远见future选编

工作简介

南方科技大学量子科学与工程研究院俞大鹏院士团队钟有鹏,刘松和牛晶晶等合作在分布式量子计算研究方面取得突破性进展。研究团队通过一系列技术创新,将量子芯片互联的损耗大幅降低到单芯片上的水平,解决了这项长期以来悬而未决的难题,使分布式量子计算的大规模扩展方案成为可能。利用该技术,研究团队实现了5个量子芯片的互联,其中每个芯片上集成4个量子比特,构成一个20比特的分布式超导量子处理器。该处理器跨芯片量子态传输和贝尔纠缠态生成的保真度达到99%,跨芯片4比特最大纠缠态保真度达到92%,均达到单芯片上的水平。通过更多的跨芯片量子态传输和单芯片上的逻辑门操作,研究团队最终实现了跨三个芯片的12比特的最大纠缠态。该成果以「Low-loss interconnects for modular superconducting quantum processors」为题,于2023年2月16日发表在《自然∙电子》(Nature Electronics)杂志上,南方科技大学量子科学与工程研究院助理研究员牛晶晶为文章第一作者,刘松副研究员和钟有鹏研究员为通讯作者,俞大鹏院士为最后作者。

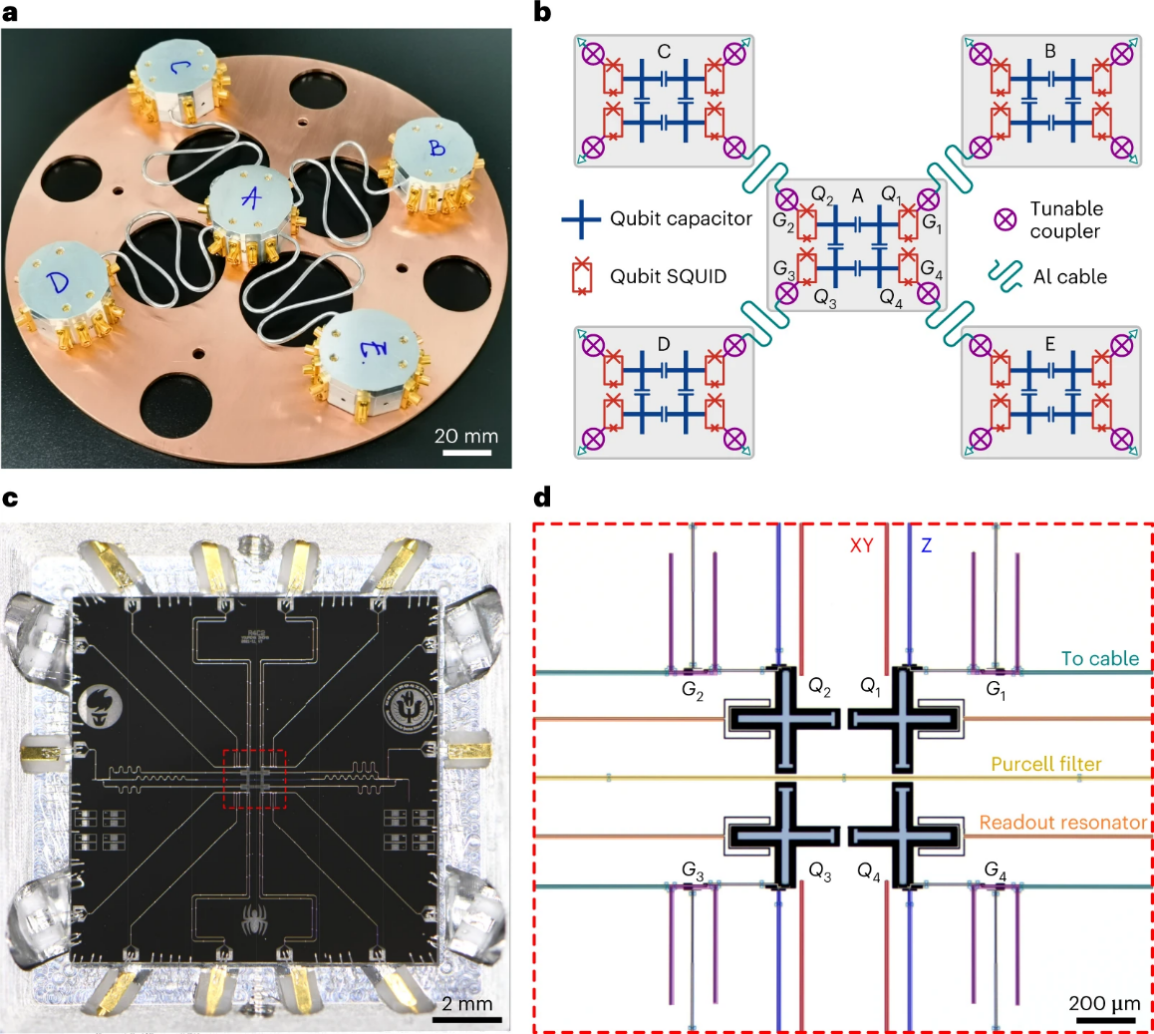

图1 分布式超导量子处理器效果图。

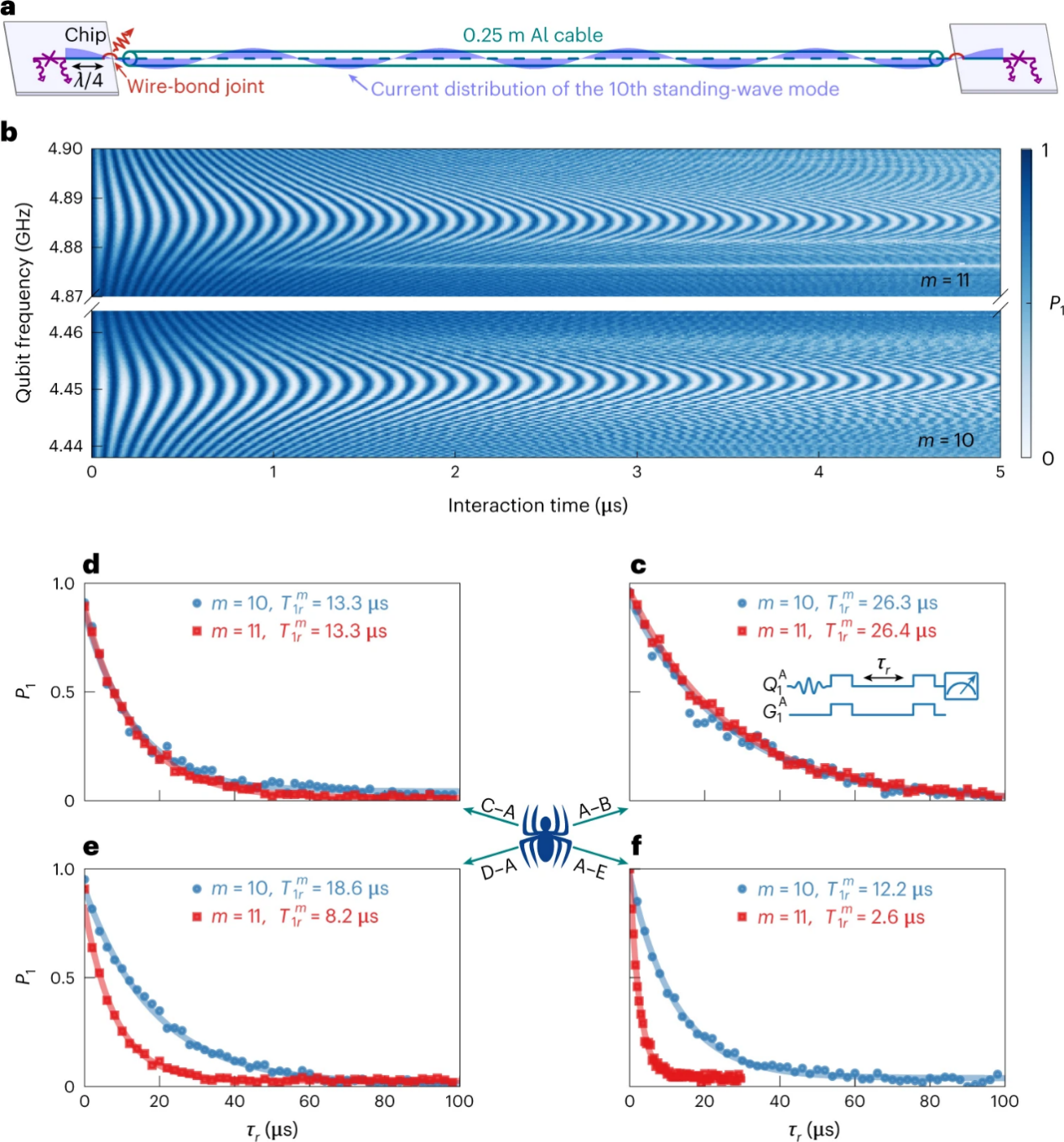

图1 分布式超导量子处理器效果图。近年来,基于超导电路的量子计算取得了诸如量子计算优越性、突破量子纠错盈亏平衡点等一系列重大进展,可操作量子比特数目有望在未来几年扩展到数千个以上。然而随着比特数量的增加,受晶圆面积、良率和射频控制线扇出等限制,单个芯片上集成更多比特变得越来越困难。分布式量子计算有望通过多个量子芯片互联的方式解决量子计算机大规模扩展的难题,但是量子芯片连接界面处的损耗远大于单芯片上的损耗,芯片间量子态传输保真度仅能达到90%左右,使得分布式量子计算的扩展优势一直以来仅停留在理论层面。为实现量子计算机的大规模扩展,研究团队通过一系列技术创新,经过数十次的芯片设计迭代优化,在量子芯片上集成精确匹配的阻抗转换器大幅降低量子芯片键合连接处的损耗;采用自主研发高性能集成微波测控系统实现对跨芯片量子态传输的耦合参数精准操控;改进芯片封装方式,避免集成电路封装引入的额外耗散源;同时联合国内团队成功研发超高性能的纯铝超导同轴线,极低温下的本征损耗达到创纪录的0.15 dB/km,达到光纤的水平,比铌钛超导同轴线低一个数量级。国际研究团队此前一直采用高性能铌钛超导同轴线连接量子芯片,其生产供应长期被日本生产商垄断,且已经对中国禁运。研究团队另辟蹊径,解决了关键核心部件被禁运的「卡脖子」困境,实现了长期发展的自主可控,并在国际上率先实现了与单芯片性能相当的超低损耗量子芯片互联技术。

图2 分布式超导量子处理器的架构/原理设计和实验实现。

图2 分布式超导量子处理器的架构/原理设计和实验实现。 图3 超低损耗量子芯片互联。

图3 超低损耗量子芯片互联。由于该研究的一系列技术创新解决了领域内广泛关注的量子芯片互联损耗难题,对未来大规模、可扩展分布式量子计算网络的建立具有重要意义,2023年2月27日被国际顶级学术期刊《自然》(Nature)以《对电缆的探索使量子网络焕发生机》「Quest for a cable brings a quantum network to life」作为亮点工作进行了报道(Nature 615, 10 (2023))。2023年11月通讯作者钟有鹏研究员入选《麻省理工科技评论》「35岁以下科技创新35人」亚太区榜单,获奖理由是「他创造性地直接键合连接量子芯片和超导同轴线,实现了超低损耗量子芯片互联,使分布式量子计算方案成为可能。」

论文链接:

https://www.nature.com/articles/s41928-023-00925-z

通讯作者简介

钟有鹏,南方科技大学量子科学与工程研究院研究员,发表SCI 论文30 余篇,其中以第一/通信作者在Nature、Nature Electronics、Nature Physics等国际知名期刊发表论文数篇。其多比特最大纠缠态的跨芯片传输、超低损耗量子芯片互联等原创性工作引领和推动了分布式量子计算的发展,赢得了国际学术界的高度评价,并相继获得了国家海外高层次人才青年项目、深圳市孔雀团队项目支持。2023年入选《麻省理工科技评论》「35岁以下科技创新35人」亚太区榜单。

刘松,南方科技大学(深圳)量子科学与工程研究院党委书记,副研究员,量子器件芯片加工中心主任,主要从事量子计算芯片和核心量子器件的研究工作,在超导量子计算芯片、量子器件等领域取得了系列创新成果,在量子计算芯片、新型量子器件的设计、微纳工艺制程以及量子计算机研究领域积累了丰富的经验。先后承担和参与了包括国家科技创新2030量子重大科技任务、广东省量子科学与工程重大专项等各类科研项目十余项。围绕量子计算芯片工艺开发及应用、量子器件开发等,在Nature、Nature Physics、Nature Electronics、PNAS、PRL等累计发表学术论文60余篇,申请发明专利10项。

第一作者简介

牛晶晶,现为深圳国际量子研究院副研究员,于2018年在北京大学取得博士学位。主要从事超导量子计算实验研究,发表SCI论文20余篇。在超导量子芯片互联方面取得了重要技术突破,在基于跨芯片互联的超导比特阵列的量子模拟方面具有成熟的研究经验,首次展示了分布式量子模拟实验,相关成果发表在Nature Electronics和Physical Review Letters等期刊。目前承担国自然面上等科研项目。